News

Ihre Auswahl

forschen / 26.05.2023

Wie das Schlucken gesteuert wird

Sensorische Zellen des zehnten Hirnnervs erkennen, ob und wo sich in der Speiseröhre Nahrung befindet. Ihre Signale bewirken den Weitertransport zum Magen. Fallen sie aus, führe dies zu Schluckstörungen, schreibt ein Team um Carmen Birchmeier vom Max Delbrück Center jetzt im Fachblatt „Neuron“.

Schluckbeschwerden können viele Ursachen haben. Ältere Menschen zum Beispiel leiden vermehrt daran. Aber auch neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose und Parkinson oder bestimmte Medikamente führen mitunter dazu, dass die Nahrung nicht mehr ohne Weiteres vom Mund in den Magen gelangt. Die möglichen Folgen sind Mangelernährung, Gewichtsverlust und Austrocknung.

Ein Team um Professorin Carmen Birchmeier, die am Berliner Max Delbrück Center die Arbeitsgruppe „Entwicklungsbiologie / Signaltransduktion in Nerven und Muskelzellen“ leitet, hat den Schluckvorgang jetzt genauer analysiert. Im Fachblatt „Neuron“ beschreiben die Forschenden sensorische Zellen des zehnten Hirnnervs, Nervus vagus genannt, die auf mechanische Reize in der Speiseröhre reagieren und deren unbewusste Bewegung anregen. Insgesamt gibt es zwölf Hirnnerven, die direkt im Gehirn entspringen und den Kopf, den Hals und Organe im Rumpf ansteuern. Die Ergebnisse der Studie könnten in Zukunft dabei helfen, Schluckstörungen besser zu behandeln.

Videos vom Schluckvorgang

„Die modernen Methoden der Einzelzellsequenzierung haben unsere Arbeit möglich gemacht“, erläutert Birchmeier. „Mithilfe der dabei gewonnenen Daten konnten wir genetische Modelle herstellen, die es uns erlaubt haben, die Funktionen der sensorischen Nervenzellen in den vagalen Ganglien im Halsbereich genauer zu untersuchen.“ Ganglien sind eine Ansammlung von Nervenzellkörpern im peripheren Nervensystem und werden daher auch als Nervenknoten bezeichnet.

Die Wissenschaftler*innen färbten die Nervenzellen zunächst an, um zu prüfen, welche Organe sie ansteuern. Anschließend ermittelten sie, ob und wie sie auf mechanische Reize in der Speiseröhre reagieren. In einem letzten Schritt schalteten sie die Zellen aus, um die Konsequenzen für den Schluckvorgang zu analysieren. Dr. Teresa Lever von der University of Missouri School of Medicine in Columbia hat dafür ein Verfahren entwickelt, mit dem die Forschenden den Schluckvorgang in frei agierenden, nicht betäubten Mäusen per Video-Fluoroskopie in Echtzeit beobachten konnten.

Nicht nur ein hohler Schlauch

„Der Verlust der Nervenzellen, die mechanische Reize aus der Speiseröhre reflexartig in Muskelbewegungen umwandeln, welche die Nahrung Richtung Magen befördern, führte bei den Mäusen nach kurzer Zeit zu einer Gewichtsabnahme“, erläutert der Erstautor Dr. Elijah Lowenstein, der mit dieser Arbeit im Team von Birchmeier promoviert hat. Mittlerweile forscht er an der Harvard Medical School in Boston. Der Gewichtsverlust zeige, dass diese Neuronen eine Schlüsselrolle bei der körperlichen Homöostase spielen.

„Die Speiseröhre ist also nicht nur ein hohler Schlauch, der den Mund mit dem Magen verbindet“, sagt Lowenstein. „Sondern sie ist auf eine mechanosensorische Rückkopplung angewiesen, um ihre Funktion zu erfüllen.“ Ohne diese Zellen des Vagusnervs bleibe die Nahrung buchstäblich in der Speiseröhre stecken, ergänzt Birchmeier. Teilweise sei sie bei den Mäusen sogar in den Rachen zurückgeflossen.

Ein molekularer Atlas für alle

„Unsere Arbeit kann jetzt dazu beitragen, Schluckbeschwerden künftig besser zu behandeln – etwa indem man die von uns entdeckten Mechanorezeptoren pharmakologisch aktiviert“, sagt die Forscherin. Zudem möchte Birchmeier die genetischen Modelle nutzen, um die Funktionen anderer vagaler sensorischer Nervenzellen zu ermitteln – etwa jener, die die Lunge oder die Aorta ansteuern.

„Womöglich spielen diese Neuronen eine entscheidende, aber noch unbekannte Rolle bei der Entstehung bestimmter Atemwegserkrankungen oder Herz-Kreislauf-Leiden wie Bluthochdruck“, sagt sie. Auch andere Forschende können sich an diesen Projekten beteiligen: Birchmeier und ihr Team haben für alle vagalen Neurone der Maus einen molekularen Atlas erstellt, der im Internet frei zugänglich ist.

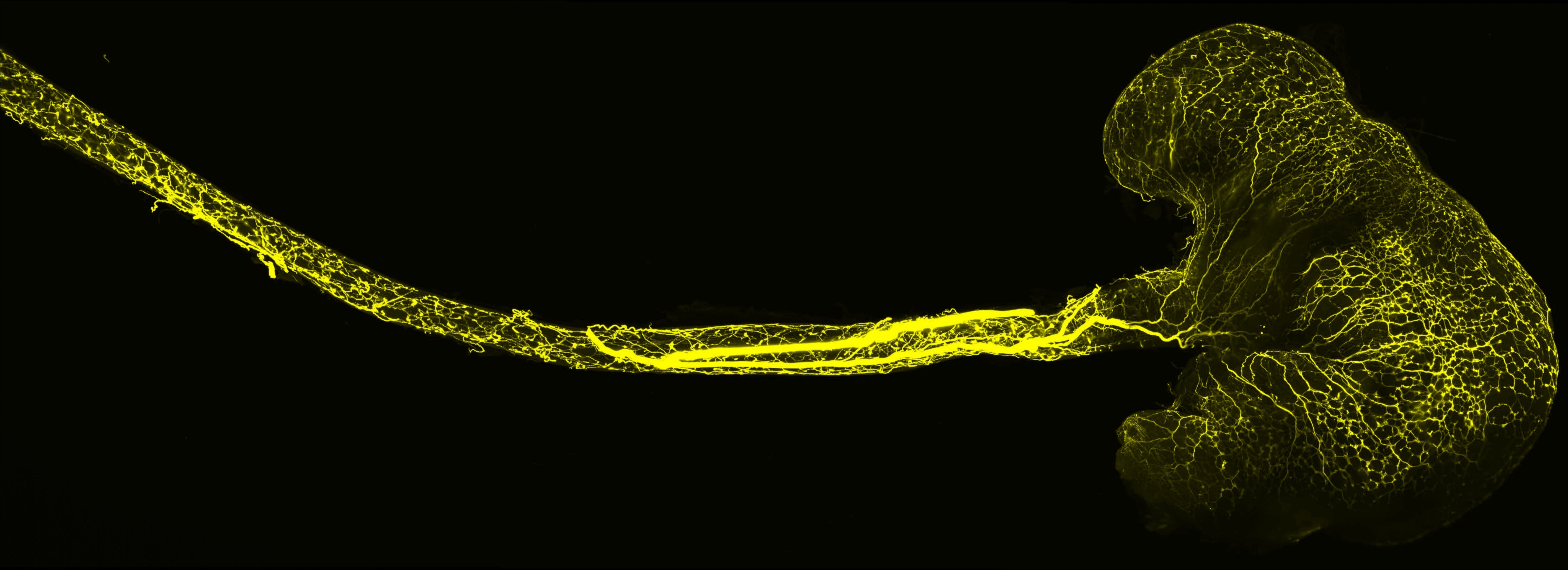

Foto: Aufnahme von Speiseröhre und Magen einer Maus: Die Fortsätze der sensorischen Neuronen, die zu einem Nervenzellknoten des Vagusnervs (vagales Ganglion) gehören, hat das Team mit einem fluoreszierenden Farbstoff markiert. Ein mesoSPIM-Mikroskop (Lichtscheiben-Mikroskopie) machte die Axone dann sichtbar. Foto: Elijah D. Lowenstein, AG C. Birchmeier, Max Delbrück Center

Weiterführende Informationen

AG C. Birchmeier, Entwicklungsbiologie / Signaltransduktion in Nerven und Muskelzellen

Quelle: Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (Max Delbrück Center)Alle News im Überblick

News Buch Berlin

Tumore in 3D verstehen

Eine Kombination hochauflösender räumlicher Einzelzelltechnologien kann die zelluläre Nachbarschaft eines Tumors in 3D kartieren und so Angriffspunkte für eine personalisierte Krebstherapie finden. Da...

weiter ...Gesundheitswissen für Kinder und Jugendliche

In Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit bietet das Gläserne Labor neue Arbeitsgemeinschaften und Projektwochen

weiter ...Helmholtz Drug Discovery Conference kommt nach Berlin

Vom 28. bis 30. April treffen sich führende Wirkstoffforscher*innen und Unternehmen am Max Delbrück Center. Auf der Helmholtz Drug Discovery Conference 2025 werden sie über RNA-basierte Therapien, PRO...

weiter ...Termine Buch Berlin

10.05.2025, 12:00

Alles neu im Pankepark – Willkommen zum Baustellenfest!

Von Calisthenics-Anlage bis Boule-Fläche: Erfahren Sie in einer Outdoor-Ausstellung, was im Panke-Park entstehen soll. Außerdem gibt es sportliche Aktionen.

weitere Informationen10.05.2025, 14:00

/ Ludwig-Hoffmann-Quartier

Frühlingsfest im Ludwig Hoffmann Quartier

Mit Musik, Kulinarik und Spielangeboten sowie der Möglichkeit, sich mit Ständen und Aktionen zu beteiligen.

weitere Informationen10.05.2025, 19:30

/ Stadtgut Hobrechtsfelde

Kultur im Trichter: “Sei gegrüßt und lebe!” – Lesung

Claudia Maria Franck und Rike Eckermann lesen aus einem Briefwechsel zwischen Brigitte Reimann und Christa Wolf

weitere Informationen