Aktuelles

forschen, produzieren, heilen / 18.02.2026

Weichen stellen, um Innovationskraft zu sichern

Landespolitik besuchte den Campus Berlin-Buch anlässlich der IHK-Roadshow zum Gesundheitsstandort Berlin 2030

Auf Einladung der IHK Berlin informierten sich am 17. Februar Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin auf dem Campus Berlin-Buch über Innovationsbedingungen in der Gesundheitswirtschaft und darüber, wie Berlin als international führender Gesundheitsstandort bis 2030 gestärkt werden kann.

In ihrem aktuellen Positionspapier „Gesundheitsstandort Berlin 2030“ sieht die IHK als Kernthemen, um die Innovationskraft Berlins zu stärken, u.a. eine schnellere Umsetzung von Forschung in marktfähige Lösungen, einen verlässlichen Zugang zu Daten und Räumen, eine reibungslose Infrastruktur- und Kapitalnutzung sowie eine dauerhafte Integration internationaler Fachkräfte.

Innovationstreiber und Motor der Gesundheitsbranche: Campus Berlin-Buch

Dr. Christina Quensel, Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH und Prof. Dr. Maike Sander, Wissenschaftliche Vorständin des Max Delbrück Center, begrüßten die Gäste im Gründerzentrum BerlinBioCube und stellten Buch als Berliner Zukunftsort vor.

In Berlin-Buch arbeiten rund 6.500 Menschen in der Gesundheitswirtschaft, davon rund 3.000 auf dem Wissenschafts- und Biotechcampus. Exzellente biomedizinische Forschungseinrichtungen und einer der größten Biotechparks bilden ein starkes Ökosystem für Innovationen. Bedeutende Spin-offs wie T-knife, Captain T Cell oder Tubulis haben ihren Ursprung in der hiesigen Forschung. Der Campus hat das Potenzial, gemeinsam mit neuen Firmen, weiteren Forschungsinstituten oder Pharma-Partnern Innovationssysteme und Hubs weiter auszubauen. Benachbarte Flächen sind bereits für Neuansiedlungen und wachsende Biotech-Firmen reserviert. „Start-ups benötigen die Interaktion mit anderen Start-ups, sie benötigen schnell Partner und Zugang zu Hochtechnologien – all dies bietet unser Standort“, so Dr. Quensel.

Neue Hubs in Berlin wie das Bayer Co.Lab oder das CLIC begrüßt Dr. Quensel als komplementäre Entwicklungen, die die Innovationskraft der Stadt stärken.

Standortbedingungen verbessern – in Buch und berlinweit

Als wichtige Entwicklungsthemen für den Standort wurden eine bessere Verkehrsanbindung und der Bau von Wohnungen für Mitarbeitende benannt.

Dr. Andreas Hüser, Geschäftsführer von CheckImmune, einer Ausgründung aus der Charité, gab in den Räumen seines Start-ups einen Einblick in Herausforderungen, mit denen sich Gründer in den Life Sciences in Berlin konfrontiert sehen. „Wir benötigen in unserer Stadt einen Wandel. Wer gründen möchte, sollte Unterstützung von allen Beteiligten bekommen. Damit wir Sogwirkung in ganz Europa und darüber hinaus entwickeln, brauchen wir für unsere Innovationen hochqualifizierte Sparringpartner in den Regulierungsbehörden und eine deutlich schlankere Bürokratie. Behörden sollten sich als Unterstützer verstehen.“ Dr. Verena Schöwel, CEO und Mitgründerin des Campus-Spin-offs MyoPax ergänzte: „Das Warten auf Genehmigungen kostet Start-ups Geld, weil inhaltlicher Fortschritt in dieser Phase blockiert ist.“

Diskutiert wurde eine mögliche Orientierung an Best-Practise-Lösungen anderer Bundesländer, die weniger komplizierte Zulassungsbedingungen haben.

Potenzial sieht Dr. Hüser auch darin, Netzwerke mit VC-Investoren zu intensivieren, um Life-Science-Innovationen stärker als Teil von DeepTech ins Rampenlicht zu rücken. Es gäbe in Berlin mit seiner hochkarätigen Forschungslandschaft und dem wachsenden Mindset für Gründungen alle Voraussetzungen dafür.

Dr. Quensel betonte, dass Deutschland hervorragende Förderbedingungen für die Entwicklung wissenschaftlicher Innovationen böte, aber privates Kapital unabdingbar sei, um neue Medikamente auf den Markt zu bringen: „Eine künftige bessere Gesundheitsversorgung darf nicht am Geld scheitern.“

Hidden Champion mit globaler Perspektive

Im Anschluss besuchten die Abgeordneten die Konzernzentrale der Eckert & Ziegler SE auf dem Campus. Der Vorstandsvorsitzende, Dr. Harald Hasselmann, stellte das global agierende Unternehmen mit Schwerpunkt Radiopharmazie vor, das in 30 Jahren weltweit Standorte aufgebaut hat und über 1.000 Mitarbeitende hat.

Dr. Hasselmann zeigte noch einmal auf, wie bedeutsam eine verbesserte Anbindung für den Standort ist und unterstrich die Wichtigkeit von schnelleren Bearbeitungszyklen bei Genehmigungen.

Anhand des von IHK Berlin, Gesundheitsstadt Berlin und VBKI entwickelten Positionspapiers wurden im Anschluss politische Rahmenbedingungen diskutiert für eine schlankere Regulatorik, für eine Strategie zur einheitlichen Erfassung und Nutzung von Gesundheitsdaten für die Forschung sowie die Bindung von Tech-Talenten.

Lars Mölbitz, IHK Berlin, betonte: „Das Positionspapier zeigt ganz praktisch, welche Hürden den Berliner Gesundheitsstandort bremsen und wie sich diese Hürden überwinden lassen. Der Abbau dieser Hürden kann die Gesundheitswirtschaft Berlins deutlich voranbringen.“

Link zum Positionspapier: https://www.ihk.de/berlin/gesundheitsstandort-2030

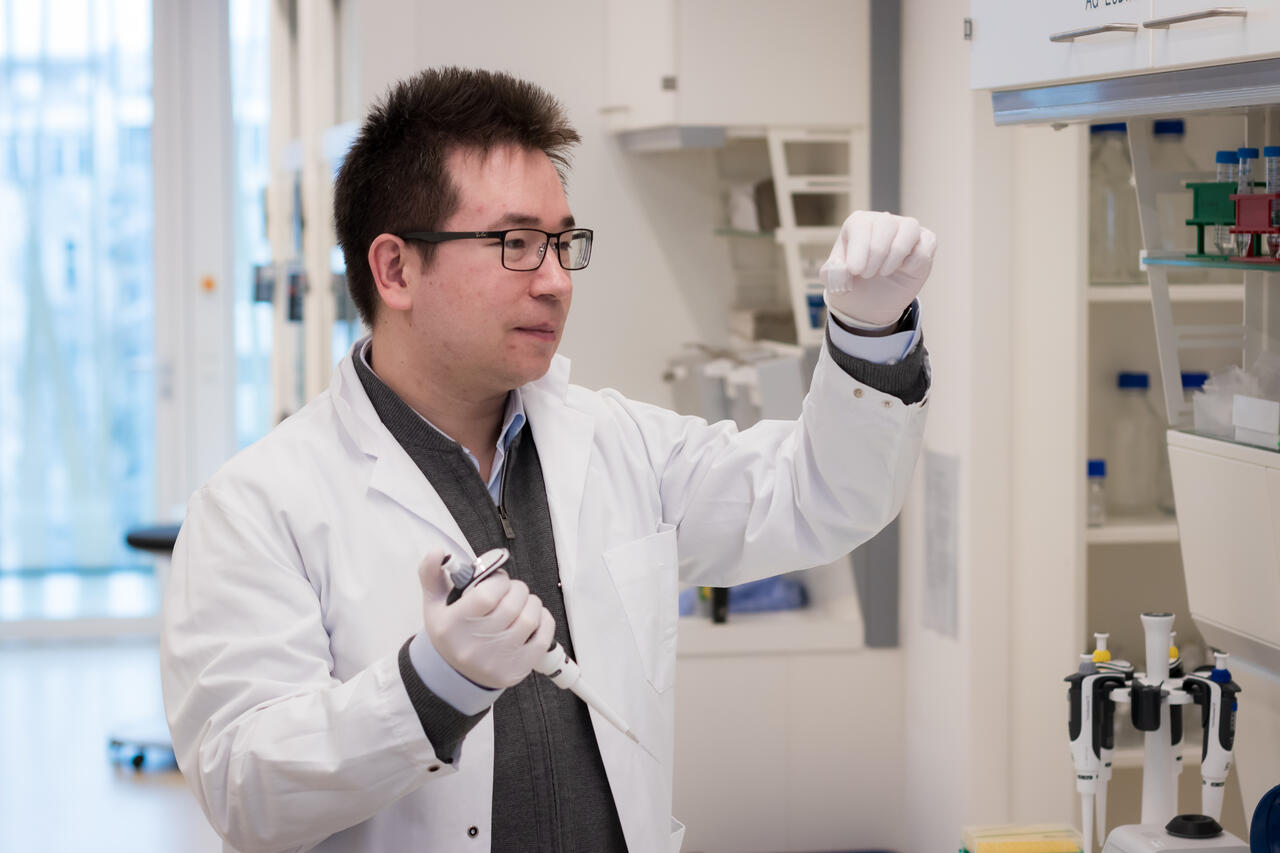

forschen / 06.02.2026

Professur für Leif Si-Hun Ludwig

Leif Si-Hun Ludwig erhält eine Heisenberg-Professur für Stammzelldynamiken und Mitochondriale Genomik am Berlin Institute of Health at Charité (BIH). Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die prestigeträchtige Position.

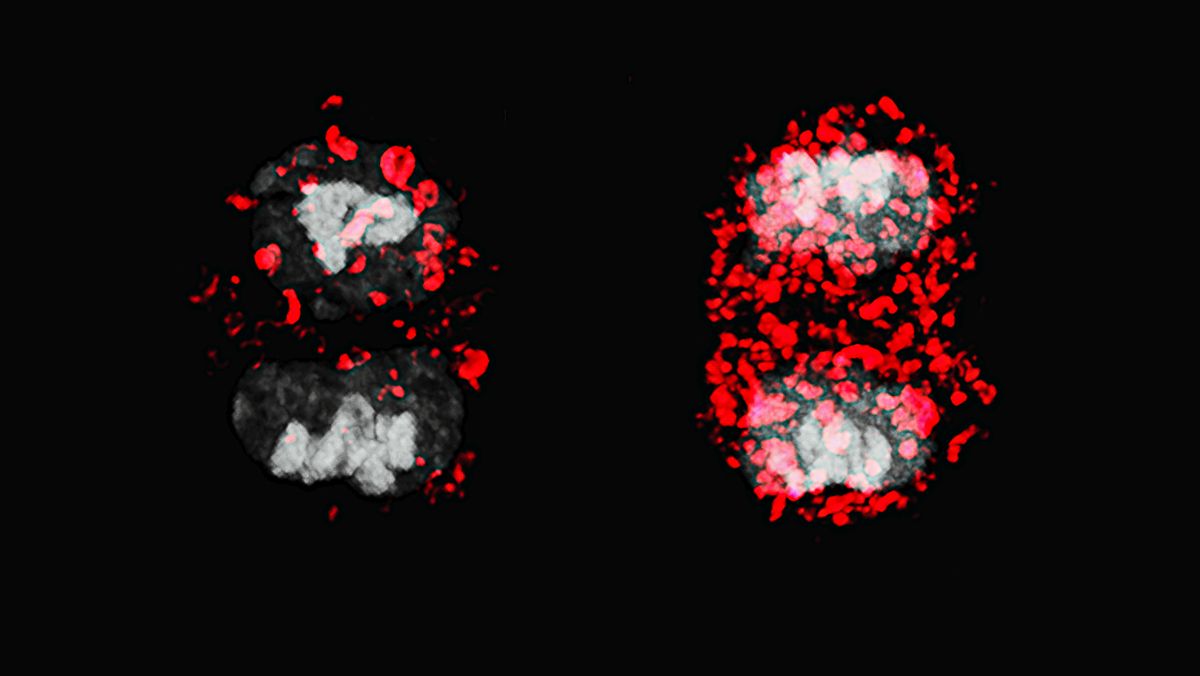

Seit gut fünf Jahren leitet Professor Leif Si-Hun Ludwig die Emmy Noether-Arbeitsgruppe „Stammzelldynamiken und Mitochondriale Genomik“ am Berlin Institute of Health at Charité (BIH) und am Max Delbrück Center. Am 1. Februar 2026 hat der Wissenschaftler eine gleichnamige Heisenberg-Professur am BIH angetreten, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert. Nach der fünfjährigen Förderlaufzeit wird das BIH die Professur verstetigen.

Wie Blutzellen gebildet werden

Unser Blut erneuert sich ständig: Millionen neuer Zellen ersetzen jede Sekunde alte Blut- und Immunzellen. Sie entwickeln sich aus hämatopoetischen, also blutbildenden Stammzellen im Knochenmark und reifen über mehrere Entwicklungslinien zu roten und weißen Blutkörperchen, zu Thrombozyten sowie B- und T-Zellen heran. Während sich die Anzahl der Zellen im Blut routinemäßig in der Klinik oder beim Arztbesuch in einer Blutprobe messen lässt, ist der einzelne Beitrag der vielen Tausenden von Stammzellen zur Blutproduktion nur schwer abschätzbar.

Indem Forschende natürliche Mutationen in der menschlichen DNA untersuchen, erhalten sie fundamentale Einblicke in das Verhalten von Stammzellen, etwa um die Blutbildung aufrechtzuerhalten oder auch bei krankhaften Veränderungen. Einzelne Mutationen in unserem Erbgut mit drei Milliarden Basenpaaren zu finden, ist trotz modernster Methoden aber teuer und fehleranfällig.

Forschung an den Zellkraftwerken

Ludwig konzentriert sich in seiner Forschung auf natürliche Mutationen im mitochondrialen Genom – einem kleinen, ringförmigen DNA-Molekül in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle. Mithilfe modernster Technologien zur Einzelzell-Sequenzierung analysiert er Zehntausende von Knochenmarks- und Blutzellen gleichzeitig und macht die Aktivität der blutbildenden Stammzellen sichtbar.

Diese einzelzellbasierte Analyse natürlicher genetischer Variation erlaubt auch Aussagen über den Gesundheitszustand einzelner Zellen. Im klinischen Alltag könnte das Verfahren daher künftig helfen, den Erfolg von Stammzell-Transplantationen vorherzusagen oder Zellersatz- und Gentherapien gezielt zu verbessern.

Darüber hinaus interessiert sich Ludwig für angeborene Veränderungen im mitochondrialen Genom, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen des Energiestoffwechsels führen und zahlreiche Organsysteme in Mitleidenschaft ziehen. Obwohl mitochondriale Erkrankungen zu den häufigsten angeborenen genetischen Defekten zählen, sind ihre molekularen Ursachen bislang unzureichend verstanden. Ludwig erforscht, wie mitochondriale Genvarianten verschiedene Zell- und Stoffwechsel-Phänotypen beeinflussen – mit dem Ziel, eine Grundlage für neue therapeutische Ansätze zu schaffen.

„Das Heisenberg-Programm fördert herausragende Forscherinnen und Forscher. Der Erfolg von Leif S. Ludwig kam für uns daher nicht unerwartet”, sagt Professor Christopher Baum, Vorsitzender des Direktoriums des BIH und Vorstand des Translationsforschungsbereichs der Charité. „Seine exzellente Arbeit verknüpft Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Anforderungen. Leif S. Ludwig und sein Team stärken damit das translationale Netzwerk von BIH, Charité und Max Delbrück Center zum Wohle von Patientinnen und Patienten.”

forschen / 06.02.2026

Professur für Mina Gouti

Mina Gouti ist auf eine Professur an der Charité – Universitätsmedizin Berlin berufen worden. Die Ernennung stärkt ihre wegweisende Forschung zu Organoiden am Max Delbrück Center und vertieft die Zusammenarbeit mit Kliniker*innen, um gemeinsam personalisierte Medizin weiterzuentwickeln.

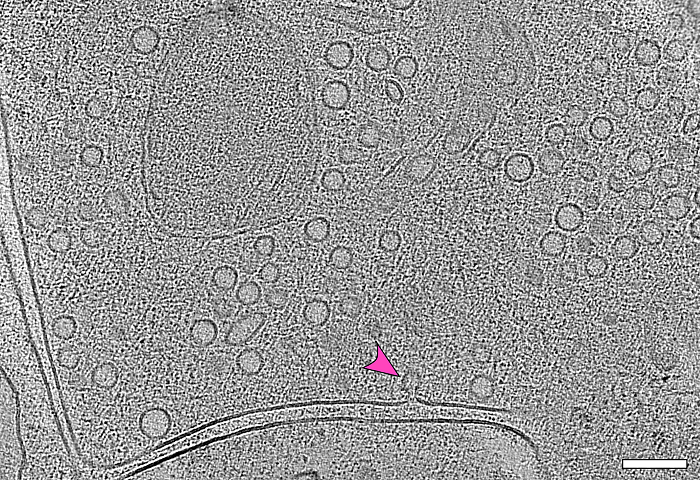

Dr. Mina Gouti, Leiterin der Arbeitsgruppe „Stammzell-Modellierung der Entwicklung und Erkrankung“ am Max Delbrück Center, ist zur W3-Professorin für komplexe Organoidmodelle der personalisierten Medizin an der Medizinischen Fakultät der Charité – Universitätsmedizin Berlin berufen worden. Die unbefristete Professur würdigt ihren Beitrag bei der Entwicklung fortschrittlicher Organoidsysteme, mit denen sie untersucht, wie sich bestimmte Rückenmarksneuronen und Skelettmuskelzellen während der Entwicklung räumlich und zeitlich ausbilden.

„Diese Professur ermöglicht es meinem Team, Berlins außergewöhnliches Biomedizin-Ökosystem noch besser zu nutzen und eng mit den Kliniker*innen der Charité zusammenzuarbeiten, um komplexe Organoide für die personalisierte Medizin zu entwickeln“, sagt Gouti. Diese enge Zusammenarbeit ist unerlässlich, um mit Hilfe patientenspezifischer Organoidmodelle klinisch relevante Erkenntnisse zu gewinnen.“

Die Arbeitsgruppe von Gouti hat dreidimensionale neuromuskuläre Organoide aus humanen pluripotenten Stammzellen entwickelt. Diese bilden zentrale Eigenschaften von Rückenmarksneuronen und Skelettmuskelzellen nach und dienen als leistungsfähige Plattform, um neuromuskuläre Erkrankungen wie die spinale Muskelatrophie und die Amyotrophe Lateralsklerose zu untersuchen sowie Wirkstoffe zu testen. Solche Organoide lassen sich zudem aus Zellen einzelner Patient*innen herstellen, um deren spezifische Erkrankung gezielt zu modellieren.

Die Professur steht für die gemeinsame Vision des Max Delbrück Center und der Charité, translationale Forschung zu beschleunigen, indem Kliniker*innen und Forschende enger zusammenarbeiten. „Wir haben nun die langfristige Perspektive, um komplexe, funktionale Organoide als prädikative Plattformen für die personalisierte Medizin und eine frühe Krankheitsintervention zu entwickeln“, sagt Gouti. „Unsere Forschung soll dazu beitragen, die Gesundheitsergebnisse nicht nur für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen zu verbessern, sondern auch für diejenigen, die ein hohes Risiko haben, diese zu entwickeln.“

Text: Gunjan Sinha

Weiterführende Informationen

forschen, produzieren / 05.02.2026

Pentixapharm veröffentlicht positive Phase II-Daten zur Pentixafor-PET-Diagnostik

Studie bestätigt PENTIXAFOR-PET als nicht-invasive Alternative zur Nebennierenvenenkatheterisierung bei primärem Aldosteronismus

-

In der Studie wurde [68Ga]Ga-Pentixafor PET/CT gut vertragen und zeigte eine hohe Spezifität sowie eine moderate Sensitivität bei der Identifikation unilateral aldosteronproduzierender Adenome im Vergleich zur Nebennierenvenenkatheterisierung (AVS) und zu den postoperativen biochemischen Ergebnissen.

-

Die Daten stärken die klinische Grundlage für die Phase-3-Entwicklung und unterstreichen die Rolle der molekularen Bildgebung bei der Therapieentscheidung für Patientinnen und Patienten mit Hypertonie und zugrunde liegendem primärem Aldosteronismus.

Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PTP), ein fortgeschrittenes klinisches Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf innovative Radiopharmazeutika, gab heute die Veröffentlichung neuer klinischer Phase-2-Daten im Journal of Nuclear Medicine bekannt. Die Ergebnisse belegen das Potenzial von [68Ga]Ga-Pentixafor PET/CT als nicht-invasives Bildgebungsverfahren zur Subtypisierung des primären Aldosteronismus (PA), der häufigsten endokrinen Ursache für Bluthochdruck.

Die vom Prüfarzt initiierte und von der australischen philanthropischen CASS Foundation und dem australischem Medical Research Future Fund finanzierte prospektive Phase-2-Kohortenstudie wurde in Australien durchgeführt. Ziel war es, [68Ga]Ga-Pentixafor PET/CT als mögliche Alternative zur Nebennierenvenenkatheterisierung (AVS) zu bewerten, dem derzeitigen Goldstandard zur Unterscheidung zwischen unilateral aldosteronproduzierenden Nebennierenadenomen und bilateraler Erkrankung. AVS ist invasiv, ressourcenintensiv und nur in hochspezialisierten Zentren verfügbar, was eine zeitnahe und präzise Patientenselektion erschwert.

Die online veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass [68Ga]Ga-Pentixafor PET/CT im Vergleich zu AVS und postoperativen biochemischen Ergebnissen eine hohe Spezifität und eine moderate Sensitivität bei der Identifikation unilateral aldosteronproduzierender Adenome erreichte. Darüber hinaus wurde das Verfahren gut vertragen und von den Patientinnen und Patienten klar bevorzugt: 28 von 29 Studienteilnehmenden gaben PET/CT als bevorzugte diagnostische Methode an.

„Diese Daten liefern wichtige Hinweise darauf, dass die molekulare Bildgebung mit [68Ga]Ga-Pentixafor PET/CT eine präzise und patientenfreundliche Subtypisierung des primären Aldosteronismus ermöglichen kann“, sagte Dr. Elisabeth Ng vom Hudson Institute of Medical Research und der Endocrinology Unit von Monash Health, leitende Prüferin der Studie. „Die hohe Spezifität ist besonders relevant für die Identifikation von Patientinnen und Patienten, die von einer kurativen Operation profitieren können, während die klare Präferenz für PET/CT das Potenzial zur breiteren Akzeptanz und besseren Zugänglichkeit der Diagnostik unterstreicht.“

In die Studie wurden Erwachsene mit primärem Aldosteronismus und einem in der CT sichtbaren Nebennierenadenom eingeschlossen. Die diagnostische Leistungsfähigkeit wurde anhand von PET-basierten Lateralitätsindizes im Vergleich zu AVS-Ergebnissen sowie biochemischen Parametern nach Adrenalektomie bewertet. Die Ergebnisse unterstützen den klinischen Nutzen von [68Ga]Ga-Pentixafor PET/CT als nicht-invasives Entscheidungsinstrument zur Identifikation von Patientinnen und Patienten, die für eine kurative Operation infrage kommen.

„Diese veröffentlichten Daten bauen auf früheren vom Prüfarzt initiierten Studien auf, einschließlich der CASTUS-Step-1-Studie, und zeigen eine reproduzierbare diagnostische Performance über unabhängige Studien und geografische Regionen hinweg“, sagte Dirk Pleimes, CEO und CMO von Pentixapharm. „Gemeinsam stärken diese Ergebnisse die klinische Basis unseres Programms zum primären Aldosteronismus und untermauern die Bereitschaft für die Phase-3-Entwicklung. Pentixapharm treibt parallel seine klinische und regulatorische Strategie voran und steht im engen Austausch mit Prüfern, Behörden und potenziellen Partnern, um den klinischen und kommerziellen Wert unserer molekularen Bildgebungsplattform zu maximieren.“

Vor dem Hintergrund neuer therapeutischer Ansätze, darunter Aldosteronsynthase-Inhibitoren, für therapieresistente Hypertonie gewinnt eine präzise und skalierbare Subtypisierung des primären Aldosteronismus zunehmend an Bedeutung. Nicht-invasive Bildgebungslösungen könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen, um Therapieentscheidungen zu optimieren und Behandlungsergebnisse zu verbessern.

Der vollständige Artikel mit dem Titel „Identification of Aldosterone-Producing Adrenal Adenomas Using [68Ga]Ga-Pentixafor PET/CT in an Australian Cohort“ ist im Journal of Nuclear Medicine verfügbar.

Über [68Ga]Ga-PentixaFor bei therapieresistenter Hypertonie und primärem Aldosteronismus

[68Ga]Ga-PentixaFor ist ein neuartiges gallium-68-markiertes Radiodiagnostikum zur selektiven Visualisierung des Chemokinrezeptors CXCR4 mittels hochauflösender PET/CT-Bildgebung. Klinische Erfahrungen mit [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT bei rund 1.600 Patientinnen und Patienten in verschiedenen Indikationen belegen die Fähigkeit zur nicht-invasiven Darstellung der CXCR4-Expression in vivo.

Neuere Forschungsergebnisse zeigen eine starke CXCR4-Überexpression in aldosteronproduzierenden Nebennierentumoren – ein charakteristisches Merkmal des unilateralen primären Aldosteronismus. Diese Erkrankung ist eine häufige, historisch jedoch unterdiagnostizierte Ursache sekundärer Hypertonie, da die zuverlässige Unterscheidung zwischen unilateraler und bilateraler Erkrankung mit bestehenden Methoden schwierig ist. Während die unilaterale Form in der Regel chirurgisch behandelt wird, erfordert die bilaterale Erkrankung eine lebenslange medikamentöse Therapie. Durch die Visualisierung der CXCR4-Expression in aldosteronproduzierendem Gewebe kann [dGa]Ga-PentixaFor eine präzisere Subtypisierung ermöglichen und so zu gezielteren Therapieentscheidungen beitragen.

Über die prospektive Phase-2-Pilotstudie

Die prospektive Pilotstudie schloss Erwachsene mit primärem Aldosteronismus und einem im CT sichtbaren Nebennierenadenom ein und evaluierte [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT als nicht-invasive nuklearmedizinische Alternative zur AVS. Bewertet wurden diagnostische Genauigkeit und Akzeptanz im Vergleich zu AVS in einer multiethnischen Population. PentixaFor wurde von der Pentixapharm AG bereitgestellt. Die Studie wurde vorab online im Journal of Nuclear Medicine (JNM) veröffentlicht, einer führenden peer-reviewten Fachzeitschrift für molekulare Bildgebung, PET/CT und Theranostik.

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein biotechnologisches Unternehmen im fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsstadium, das die Grenzen der Radiopharmazeutika erweitert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickelt präzisionsmedizinische Diagnostika und Therapeutika in den Bereichen Onkologie und Kardiologie mit dem Ziel, die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern.

Die klinische Pipeline von Pentixapharm basiert auf CXCR4-gerichteten PET/CT-Programmen, darunter ein Phase-3-reifer Kandidat zur verbesserten Diagnostik von Patientinnen und Patienten mit primärem Aldosteronismus und arterieller Hypertonie. Dieser Ansatz soll eine gezielte Behandlung der zugrunde liegenden Ursachen des Bluthochdrucks ermöglichen. Darüber hinaus umfasst die CXCR4-Plattform wegweisende therapeutische Programme für hämatologische Krebserkrankungen.

Ergänzend entwickelt Pentixapharm eine Antikörper-Plattform der nächsten Generation gegen CD24, einen neuartigen Immun-Checkpoint-Marker, der in mehreren schwer behandelbaren Tumorarten überexprimiert ist. Gestützt auf ein starkes geistiges Eigentum rund um CXCR4 und CD24 sowie eine verlässliche Isotopen-Lieferkette ist Pentixapharm gut positioniert, um einen nachhaltigen medizinischen Nutzen für Patientinnen und Patienten zu schaffen und langfristiges Wachstum in einem der dynamischsten Bereiche der Präzisionsmedizin zu erzielen.

produzieren / 29.01.2026

Eckert & Ziegler liefert wie geplant und erzielt 2025 erneut Rekordjahr

Geschäftsjahr 2025 (vorläufig):

- Umsatz: rund 312 Mio. € (VJ: 295,8 Mio. €)

- EBIT vor Sondereinflüssen: rund 78 Mio. € (VJ: 65,9 Mio. €)

- Nettogewinn: rund 48 Mio. € (VJ: 33,3 Mio. €)

Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das GJ 2025 einen Konzernumsatz von rd. 312 Mio. € und ein bereinigtes EBIT von rd. 78 Mio. € erzielt. Der Umsatz liegt rd. 5%, das bereinigte EBIT sogar rd. 18% über dem Wert des Vorjahres. Der Nettogewinn (aus fortgeführten und nicht fortgeführten Geschäftsbereichen), über den an dieser Stelle nur noch vergleichend berichtet wird, steigt auf rd. 48 Mio. EUR (VJ: 33,3 Mio. €).

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird am 26. März 2026 gemeinsam mit dem vollständigen, testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.

investieren / 29.01.2026

OMEICOS Therapeutics Announces Positive Phase 2 Study Outcome Demonstrating OMT-28’s Potential in Primary Mitochondrial Diseases (PMD)

Trial Results Support Transition into Late-Stage Development with Program Expected to be Phase 2b/3-ready in H2 2026

OMEICOS, a clinical-stage biopharmaceutical company developing first-in-class small molecule therapeutics for mitochondrial and inflammatory disorders, announced the successful conclusion of its multi-centre, open-label Phase 2a PMD-OPTION Study evaluating its lead program OMT-28 in patients with Primary Mitochondrial Disease (PMD). The study results demonstrate OMT-28’s therapeutic potential to improve the physical condition in PMD based on significant recovery of the impaired mitochondrial fitness in the responding patients. The study further underscored the excellent safety and tolerability profile of OMT-28, which has now been evaluated in more than 220 individuals. OMEICOS is preparing for a potentially pivotal Phase 2b/3 study in PMD patients with myopathy and/or cardiomyopathy across EU and US sites and expects to be ready to initiate this study later this year, subject to the completion of partnering discussions.

PMD represents a heterogeneous group of conditions including the more prevalent subtypes MELAS, non-MELAS, and MIDD. PMD patients suffer from debilitating and life-threatening health consequences, such as severely limited physical stamina and disease-related changes in the heart and skeletal muscles, as well as associated neurological disorders. OMT-28, an orally available biased modulator, targets the GPCR-receptor S1PR1 (Sphingosine-1-Phosphate Receptor 1 thereby driving downstream activation of the mitochondrial sirtuin family members SIRT1 and SIRT3. By targeting S1PR1 and activating SIRT1/SIRT3, OMT-28 combines immunomodulation with mitochondrial protection—a dual mechanism to tackle inflammation and energy deficits in primary mitochondrial diseases.

“Improving physical performance through enhanced mitochondrial metabolism and reduced oxidative stress holds great promise in PMD. Our PMD-OPTION study results indicate a strong correlation between OMT-28 treatment, the observed positive impact on mitochondrial bioenergetics and fitness, and relevant clinical improvements in functional measures, which could translate into significant patient benefit,” said Dr. Robert Fischer, CEO/CSO of OMEICOS Therapeutics. “The profound effects on NAD⁺ and GSH levels, as well as simultaneous improvement of the NAD⁺/NADH and GSH/GSSG ratios we have seen in the responder group, are integrative indicators of electron transport chain function improvements and cellular redox homeostasis. Overall, the results offer a robust path for late-stage development.”

Study Design and Results Summary

The PMD-OPTION study enrolled a total of 29 PMD patients with mitochondrial tRNA point mutations or single mtDNA deletions across nine expert sites in Germany, Italy, and The Netherlands. The study generated strong interest among patients and key opinion leaders (KOLs), resulting in timely recruitment and a high degree of compliance with the study protocol and follow-up appointments. The study included a 12-week untreated run-in phase as an integrated control, capturing the patients’ natural history and baseline parameters for evaluating treatment results. Subsequently, all patients received a 24 mg once-daily dose of OMT-28 for a treatment period of up to 24 weeks. The study ended after a subsequent four-week follow-up period. The level of GDF-15, a prospective biomarker for reflecting cellular stress and inflammation, was used as a screening and inclusion criteria, while reduction of GDF-15 was used as a primary endpoint next to demonstrating safety and tolerability in PMD patients. The study outcome did not support the choice of GDF-15 in this setting suggesting that OMT-28 is acting downstream of the release mechanism of GDF-15.

To assess clinically meaningful improvements in the study population, the PMD-OPTION study utilized a combination of objective exercise endpoints and patient-reported outcomes. Using these measures, the study demonstrated a response rate of more than 60%. In the 12-Minute Walk Test (12 MWT) and the 5x Sit-to-Stand Test (5xSST), both accepted endpoints for pivotal studies, the entire study population showed improvements over baseline, while OMT-28 responders exhibited profound and statistically significant (12 MWT) clinical improvements compared to non-responders.

These results strongly correlated with a highly significant increase in total NAD+ levels in the responder group compared to baseline, and a clear separation between responders and non-responders in NAD+/NADH ratios over the course of the study. In patients responding to OMT-28 treatment, mean NAD+ levels were approximately 30% higher compared to baseline, bringing this crucial indicator of mitochondrial energy metabolism and redox status close to healthy ranges. Similarly, OMT-28 demonstrated a significant improvement in total GSH and GSH/GSSG ratios—key indicators of reduced oxidative stress in mitochondrial diseases—thereby reestablishing normal, healthy levels and even showing a trend toward further enhancement. Together, these results demonstrate that OMT-28’s ability to normalize both NAD⁺/NADH and GSH/GSSG ratios addresses the core pathologies of PMD—energy deficiency and oxidative stress—differentiating it from single-mechanism approaches and supporting its potential as a first-in-class therapy.

About OMEICOS

OMEICOS Therapeutics has discovered a series of metabolically robust synthetic analogues of omega-3 fatty acid-derived epoxyeicosanoids that have the potential to treat mitochondrial dysfunction, inflammatory, cardiovascular and other diseases. Epoxyeicosanoids activate cell type-specific endogenous pathways that promote organ and tissue protection. OMEICOS’ small molecules are orally available and show improved biological activity and pharmacokinetic properties compared to their natural counterparts. For more, please visit: www.omeicos.com

bilden / 29.01.2026

Ausstellung „Pankows Partnerstadt Riwne – Persönliche Berichte vom Alltag im Krieg“ eröffnet am 9. Februar im Rathaus Pankow

Die Sonderausstellung „Pankows Partnerstadt Riwne – Persönliche Berichte vom Alltag im Krieg“ wird am Montag, dem 9. Februar 2026 um 19 Uhr im Rathaus Pankow eröffnet (Breite Str. 24a-26, 13187 Berlin, Foyer 2. Etage). Grußworte sprechen Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch und der Vorsitzende des Partnerschaftsverein Berlin Pankow – Riwne, Uwe Lehmann. Über die aktuelle Situation vor Ort berichtetdie Buchhändlerin Viktoriia Novytska, eine der Protagonistinnen des Projektes.

Die Ausstellung ist an zwei Orten zu sehen: vom 10. bis 20. Februar im Rathaus und vom 21. Februar bis 14. März 2026 im Rathaus-Center.

Zur Entstehung der Ausstellung

Im März 2025 besuchten Beschäftigte des Museums Pankow die westukrainische Partnerstadt. Bereits Ende 2022 hatten der Bezirk Pankow und Riwne eine Solidaritätspartnerschaft abgeschlossen, die am 12. Juli 2024 in eine offizielle Städtepartnerschaft mündete.

Während des Aufenthalts fanden zahlreiche Begegnungen und Besichtigungen statt. Dabei entstanden Interviews mit Einwohnerinnen und Einwohnern, die trotz der täglichen Bedrohung ihren Alltag gestalten und sich für die Stadtgesellschaft einsetzen – darunter Lehrerinnen, Krankenschwestern, der Zoodirektor, Vertreter der Zivilgesellschaft, Geschäftsleute, Historiker:innen, Museums- und Theaterleiter:innen sowie Vertreter der jüdischen Gemeinschaft.

Fotos und Interviews

Im Mittelpunkt der daraus entstandenen Schau stehen zwölf großformatige Fotoporträts der ukrainischen Fotografin Anna Mischuk sowie Filmproduktionen von Christian Betz. Die Porträtierten berichten von ihrem Alltag im Krieg. Neben einer Chronik der Stadtgeschichte bieten weitere Kurzfilme Einblicke in die Geschichte und Gegenwart Riwnes. Themen sind u.a. die deutsche Besatzung 1941 bis 1944, die Gedenkstätte Sosenki, ein Reisebericht und die Entwicklung der Städtepartnerschaft zwischen Pankow und Riwne.

Mit der Ausstellung möchte das Museum Pankow über die Geschichte der Partnerstadt informieren und für die aktuelle Situation der Bewohnerschaft seit dem russischen Angriffskrieg sensibilisieren: „Fernab abstrakter Frontberichte möchten wir mit der Ausstellung zeigen, wie Menschen in unserer Partnerstadt Riwne sich trotz der täglichen Bedrohung für die Stadtgesellschaft einsetzen“, sagt der Museumsleiter Bernt Roder.

Laufzeit: 10.02.2026 bis 20.02.2026

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00–18.00 Uhr,

Ort: Rathaus Pankow, Foyer (2. OG), Breite Str. 24a-26, 13187 Berlin

Laufzeit: 21.02.2026 bis 14.03.2026

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 11.00–13.00 u. 14.00-18 Uhr,

Ort: Rathaus-Center Pankow, 1. OG, Breite Str. 20, 13187 Berlin

Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos:

https://www.berlin.de/museum-pankow/aktuelles/ausstellungen/sonderausstellungen/artikel.1634821.php

https://www.berlin.de/museum-pankow/aktuelles/

Partnerschaftsverein Berlin Pankow – Riwne: www.pankow-riwne.de/

leben / 29.01.2026

Positive Zwischenbilanz bei Umsetzung des Aktionsplans „Kinderfreundliche Kommune“

Über die bisherige Umsetzung des aktuellen Aktionsplans im Rahmen des Vorhabens „Kinderfreundliche Kommune“ haben sich jetzt Vertreter:innen verschiedener Fachämter und des Vereins Kinderfreundliche Kommunen e.V. sowie die drei sachverständigen Gutachter:innen im Rathaus Pankow ausgetauscht.

Meilensteine erreicht

Fast zwei Jahre nach der Verleihung des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“ gaben die Sachverständigen Christa Böhme, Dominik Ringler und Claudia Kittel hilfreiche Anregungen und Hinweise zur weiteren Umsetzung des Aktionsplans. Grundlage bildete der im November eingereichte Zwischenbericht, in dem zu allen 38 Maßnahmen die Umsetzungsstände geschildert wurden. Zu zentralen Meilensteinen, die im Rahmen des Halbzeitgesprächs im Fokus standen, gehören die bis 2027 gesicherte Finanzierung des Kinder- und Jugendbüros „Mitbestimmen in Pankow“ sowie verschiedene ressortübergreifende Aktivitäten rund um die Prävention von Kinder- und Familienarmut. Besonders hervorzuheben ist die neue, mehrsprachige „Seite für junge Menschen“, die unter https://www.berlin.de/ba-pankow/junge_menschenzu finden ist. Während die bezirklichen Musikschulen mit neuen Beteiligungsaktionen und der Erstellung von Kinderschutzkonzepten die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention erfolgreich angehen, dienen Pankows erfolgreich gestaltete Jugendorte im öffentlichen Raum bereits überregional als Vorbild für andere Kommunen.

Stärkung der Jugendhilfeleistungen

Zum übergeordneten Ziel, die Teilhabe und Lebensqualität für die junge Generation dauerhaft zu verbessern, gehört auch, Leistungen im Bereich der Jugendhilfe möglichst zu stärken. Das, so Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch, gestalte sich angesichts der derzeitigen Haushaltslage als große Herausforderung. Die Bezirksverwaltung nehme jedoch den Auftrag sehr ernst, in all ihren Handlungen die UN-Kinderrechte zu berücksichtigen und den Bezirk Pankow zu einer Kinderfreundlichen Kommune zu entwickeln.

Die Umsetzungsphase für den Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune dauert drei Jahre und endet im April 2027. Es ist möglich, anschließend einen Aktionsplan für eine zweite Umsetzungsphase zu erstellen.

Der Berliner Bezirk Pankow trägt das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ seit April 2024 und gehört somit zu den deutschlandweit über 50 Kommunen, die ihre Politik und Verwaltung auf Kinderfreundlichkeit ausrichten wollen. Seit über zehn Jahren begleitet der Verein Kinderfreundliche Kommunen Städte und Gemeinden bei der lokalen Umsetzung der Kinderrechte. Das Vorhaben basiert auf den internationalen Erfahrungen aus der Child Friendly Cities Initiative von UNICEF.

Ansprechpartner:innen:

Bezirksamt Pankow, OE Sozialraumorientierte Planungskoordination, Koordinator:in Kinderfreundliche Kommunen: kinderfreundlich@ba-pankow.berlin.de

Kinderfreundliche Kommunen e.V., Geschäftsführer Dominik Bär, E-Mail info@kinderfreundliche-kommunen.de

leben / 28.01.2026

Prothesenwerkstatt für Riwne: Erfolgreiche Spendenkampagne wird 2026 fortgesetzt

Prothesenwerkstatt für Riwne: Erfolgreiche Spendenkampagne wird 2026 fortgesetzt

Das im letzten Jahr gestartete Projekt zur Einrichtung einer Prothesenwerkstatt in unserer ukrainischen Partnerstadt Riwne hat Ende 2025 einen wichtigen Meilenstein erreicht: Es wurden bereits Spenden in Höhe von 18.000 Euro gesammelt. Diese Summe entspricht der erforderlichen Eigenbeteiligung, die Voraussetzung für die Förderung des Projekts durch die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) ist.

Pankows Partnerstadt erhält eine moderne Prothesenwerkstatt

Im Rahmen des Projekts wird im städtischen Krankenhaus von Riwne eine moderne Prothesenwerkstatt mit neuesten Geräten eingerichtet. In einer späteren Projektphase ist die Ausbildung von Prothesentechnikern vorgesehen, sodass in den ausgestatteten Räumlichkeiten künftig verletzte Soldaten und Zivilist:innen versorgt werden können.

Nächstes Spendenziel: 12.000 Euro

Um das Projekt weiter finanzieren zu können, wird auch in diesem Jahr zu weiteren Spenden aufgerufen. Für den Bau und die Installation der Werkstatt sowie für die Schulung des Personals werden weitere 12.000 Euro benötigt. Jede Spende – ob groß oder klein – trägt dazu bei, den Betroffenen eine Zukunft mit mehr Bewegungsfreiheit und Selbstständigkeit zu eröffnen.

Die Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch betont: „Es ist sehr erfreulich zu sehen, wie solidarisch die Pankower Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Organisationen – allen voran der Partnerschaftsverein Pankow-Riwne – mit unserer Partnerstadt sind. Mit dem Aufbau der Prothesenwerkstatt können wir ganz konkret helfen. Die Beschaffung der benötigten Ausrüstung kann nun beginnen. Herzlichen Dank für jede einzelne Spende!“

Spendenkonto:

Bezirkskasse Pankow

IBAN: DE06 1005 0000 4163 6100 01

Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben): 253302324375 Prothesen-Projekt Riwne

Spendenbescheinigungen sind möglich. Die Überweisung einer Spende berechtigt nicht zu einer Gegenleistung.

Kontakt bei Fragen oder für weitere Informationen:

Daryna Illienko

Tel.: 030 90295-2624

E-Mail: Daryna.Illienko@ba-pankow.berlin.de

heilen / 26.01.2026

Das Helios Klinikum Berlin-Buch erhält Zertifizierung als Pankreaskrebszentrum

Berlin-Buch: Das Helios Klinikum Berlin-Buch ist erfolgreich als Pankreaskrebszentrum von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) zertifiziert worden. Damit unterstreicht der größte Maximalversorger im Nord-Osten der Hauptstadt seinen Anspruch auf höchste Versorgungsqualität sowie ausgeprägte interdisziplinäre Expertise in der Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse. Das Zertifizierte Pankreaskrebszentrum bündelt spezialisierte Kompetenzen aus allen relevanten Fachdisziplinen und bietet Patient:innen aus Berlin und der gesamten Region eine Behandlung auf höchstem medizinischem Niveau.

Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat das Pankreaszentrum des Helios Klinikums Berlin- Buch als zertifiziertes Pankreaskrebszentrum anerkannt. Das Zentrum bündelt Kompetenzen aus den Fachdisziplinen der Allgemein-, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie, Inneren Medizin und Gastroenterologie, Onkologie, Strahlentherapie und Radioonkologie, Diagnostischen und Interventionellen Radiologie sowie der Nuklearmedizin. „Die erfolgreiche Zertifizierung unseres Pankreaskrebszentrums ist ein wichtiger Meilenstein für den Standort Berlin-Buch. Sie unterstreicht nicht nur unsere medizinische Expertise, sondern auch unser stetes Bestreben, moderne Therapiekonzepte frühzeitig in die klinische Versorgung zu integrieren und damit die Behandlungsmöglichkeiten für unsere Patient:innen kontinuierlich weiterzuentwickeln“, betont Prof. Dr. med. Roger Wahba, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Onkologischen Chirurgie am Helios Klinikum Berlin-Buch.

Ein besonderer Schwerpunkt des neu zertifizierten Pankreaskrebszentrums liegt in der chirurgischen Versorgung. Hohe Fallzahlen, ausgewiesene onkologische Expertise und der Einsatz modernster Operationsverfahren gewährleisten eine exzellente Behandlungsqualität. Dazu zählt auch die robotergestützte Chirurgie, die hochpräzise und gleichzeitig besonders schonende Eingriffe ermöglicht und damit zu verbesserten postoperativen Ergebnissen sowie einer schnelleren Genesung beitragen kann.

Darüber hinaus eröffnet das Pankreaskrebszentrum neue therapeutische Perspektiven für Patient:innen mit lokal fortgeschrittenen, bislang inoperablen Tumoren. Erstmals kommt hier die Elektrochemotherapie zum Einsatz – ein innovatives Verfahren, bei dem gezielt gesetzte

elektrische Impulse die Aufnahme und Wirksamkeit von Chemotherapeutika im Tumorgewebe deutlich steigern.

Ein weiteres zukunftsweisendes High-Tech-Therapiekonzept befindet sich derzeit in Vorbereitung: die Brachytherapie mit endoskopisch eingebrachten radioaktiven Nanopartikeln. Ziel dieses Verfahrens ist es, lokal begrenzte Tumoren präzise von innen heraus zu behandeln und damit neue Möglichkeiten in der personalisierten Therapie von Pankreaskarzinomen zu eröffnen. Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse – von gutartigen Veränderungen wie Zysten über akute und chronische Entzündungen (Pankreatitis) bis hin zu bösartigen Erkrankungen wie Pankreaskarzinomen oder neuroendokrinen Tumoren – erfordern ein hohes Maß an Expertise und eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit.

In der spezialisierten Pankreassprechstunde des Helios Klinikums Berlin-Buch werden Patient:innen von Ärzt:innen verschiedener Fachdisziplinen gemeinsam umfassend betreut. Die individuelle Therapieplanung erfolgt in mehrfach wöchentlich stattfindenden interdisziplinären Tumorkonferenzen. Modernste Operations- und Behandlungsmethoden, strukturierte Therapieabläufe sowie kurze diagnostische Wege gewährleisten ein Höchstmaß an Präzision und Sicherheit. Eine kontinuierliche endoskopische und radiologische Bereitschaft stellt zudem sicher, dass auch in Notfallsituationen rund um die Uhr jederzeit eine optimale Behandlungsmöglichkeit sichergestellt ist und Patient:innen optimal versorgt sind.

Mit der Zertifizierung des Pankreaskrebszentrums stärkt das Helios Klinikum Berlin-Buch seine Position als zentrale regionale Anlaufstelle für die Behandlung von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und steht für eine innovative, qualitätsgesicherte Patientenversorgung auf höchstem Niveau.

Über das Helios Klinikum Berlin-Buch

Das Helios Klinikum Berlin-Buch ist ein modernes Krankenhaus der Maximalversorgung mit über 1.000 Betten in mehr als 60 Kliniken, Instituten und spezialisierten Zentren sowie einem Notfallzentrum mit Hubschrauberlandeplatz. Jährlich werden hier mehr als 55.000 stationäre und über 144.000 ambulante Patienten mit hohem medizinischem und pflegerischem Standard in Diagnostik und Therapie fachübergreifend behandelt, insbesondere in interdisziplinären Zentren wie z.B. im Brustzentrum, Darmzentrum, Hauttumorzentrum, Perinatalzentrum, der Stroke Unit und in der Chest Pain Unit. Die Klinik ist von der Deutschen Diabetes Gesellschaft als „Klinik für Diabetiker geeignet DDG“ zertifiziert.

Zudem ist die Gefäßmedizin in Berlin-Buch dreifach durch die Fachgesellschaften der DGG (Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin), der DGA (deutsche Gesellschaft für Angiologie) und der DEGIR (deutsche Gesellschaft für interventionelle Radiologie) als Gefäßzentrum zertifiziert.

Gelegen mitten in Berlin-Brandenburg, im grünen Nordosten Berlins in Pankow und in unmittelbarer Nähe zum Barnim, ist das Klinikum mit der S-Bahn (S 2) und Buslinie 893 oder per Auto (ca. 20 km vom Brandenburger Tor entfernt) direkt zu erreichen.

Helios gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius und ist Europas führender privater Gesundheitsdienstleister mit rund 128.000 Mitarbeitenden. Zu Fresenius Helios gehören die Helios Gruppe in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien.

heilen / 26.01.2026

Mehr Sicherheit und Effizienz im OP

Digitales Narkoseprotokoll wird zum Standard im Helios Klinikum Berlin-Buch

Das Helios Klinikum Berlin-Buch geht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung: Mit der Einführung des digitalen Narkoseprotokolls verbessert sich die Qualität der medizinischen Dokumentation deutlich. Durch die automatisierte Erfassung vitaler Parameter und eine vereinfachte Dateneingabe per Mausklick oder über voreingestellte Standards wird der Dokumentationsaufwand für das anästhesiologische Team erheblich reduziert.

„Die digitale Narkosedokumentation ermöglicht uns eine präzisere und effizientere Erfassung aller relevanten Informationen während des Eingriffs. Das bedeutet nicht nur eine Zeitersparnis für unser Team, sondern auch eine höhere Patient:innensicherheit“, erklärt Dr. med. David Schwaiberger, Chefarzt Anästhesie, perioperative Medizin und Schmerztherapie im Helios Klinikum Berlin-Buch. „Wir können uns in kritischen Situationen vollständig auf unsere Patient:innen konzentrieren, ohne diese im Nachhinein aufwändig nachdokumentieren zu müssen. Außerdem stehen uns verbesserte Möglichkeiten zur Auswertung zur Verfügung, was ebenfalls positiv für die Patientensicherheit ist.“

Optimierte Prozesse

Im Gegensatz zu den bisherigen papierbasierten Protokollen bietet die digitale Lösung eine vollständige und verlustfreie Dokumentation. Vitalparameter, Laborwerte und Medikamentendosierungen werden automatisiert erfasst und direkt in das System integriert. Dies reduziert potenzielle Fehlerquellen und erleichtert die Nachverfolgbarkeit relevanter Daten. Auch die automatische Plausibilitätsprüfung trägt dazu bei, dass alle Eingaben korrekt und vollständig sind. „Das digitale System bietet uns jetzt eine nachhaltige, langfristig sicherere Lösung, die zugleich unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit fördert“, ergänzt Dr. Schwaiberger.

Schnellere Versorgung

Neben der verbesserten Datensicherheit und Nachvollziehbarkeit profitieren auch die Patient:innen: Das digitale Narkoseprotokoll ermöglicht eine schnellere und gezieltere Versorgung im OP und reduziert gleichzeitig den administrativen Aufwand. Dies wirkt sich positiv auf die Zufriedenheit des Personals und der Patient:innen aus.

Das digitale Narkoseprotokoll im Helios Klinikum Berlin-Buch basiert auf einer Software, die mit verschiedenen Geräten kompatibel ist. Durch integrierte Schnittstellen können Daten aus Überwachungsmonitoren und Laboren nahtlos übernommen werden, was den klinischen Alltag weiter erleichtert. „Wir sind überzeugt, dass wir durch diese Digitalisierung nicht nur unsere internen Abläufe optimieren, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Qualitätssicherung in der Anästhesiologie leisten. Außerdem haben wir nun die Möglichkeit die Weiterbildungsinhalte zum Facharzt für Anästhesiologie unserer Ärzt:innen in Weiterbildung adäquat zu dokumentieren“, betont Dr. Schwaiberger abschließend. Auf der Intensiv- und der Intermediate Care Station in Berlin-Buch wird das System bereits seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt.

leben, bilden / 23.01.2026

Neue Kultur im Quartier

Von Klangkunst bis Blindspot-Konzerte: Anna Petzer hat Leben in das leerstehende Festhaus des Ludwig Hoffmann Quartiers gebracht. Im Interview berichtet sie über Chancen, Vernetzung, Musikförderung und kulturelle Highlights für Buch

Sie engagieren sich als Künstlerin seit 2023 für die nachhaltige kulturelle Nutzung des Festhauses im Ludwig Hoffmann Quartier. Was ist das Besondere an diesem Ort?

Es ist ein Kulturhaus, das als solches konzeptionell mitbedacht wurde: Im Zentrum des Krankenhaus-Geländes wurde ein Gemeinschaftshaus gebaut, damit dort Ärzte, Mitarbeitende und Patienten zusammenkommen können. Es ist einerseits ein leerer Raum, der für mich per se spannend ist, weil er gestaltet werden kann und gleichzeitig ein Kulturraum, der mit Bühne, Tanzfläche und besonderer Akustik nach künstlerischer Belebung ruft. Und schließlich ist bemerkenswert, dass es in Buch zwar kulturelle Aktivitäten und Initiativen gibt, aber kein Kulturhaus. Für mich hieß das: Hier steht ein Kulturraum leer, und da gibt es meines Erachtens einen Bedarf – wie kann das zusammengebracht und der Ort wieder lebendig gestaltet werden?

Es gab andere Ideen für das Festhaus, die sich jedoch nicht umsetzen ließen. Der Eigentümer, Andreas Dahlke, hat mir die Chance gegeben, kulturelle Angebote zu schaffen, dafür Ansprechpartnerin zu sein und zu schauen, ob sich durch die Vermietung der Säle auch eine wirtschaftliche Perspektive für eine Kultureinrichtung aufbauen lässt.

Wie sind Sie an diese Aufgabe herangegangen?

Für mich waren drei Hauptaufgaben entscheidend: die Anbindung des Hauses an die Kunstszene Berlins, kulturelle Bildungsformate zu erproben und lokale Akteur:innen mit dem Ort zu vernetzen.

Im Frühjahr 2023 holte ich Regisseurin Nora Krahl mit Probenarbeiten für eine Virtual-Reality-Oper in den Saal. Um darüber hinaus ein Gefühl für das Haus und das Quartier zu entwickeln, setzte ich zusammen mit Kolleginnen eine erste eigene Veranstaltung, das Stimme-Voice-Festival, um. Etwa 40 Teilnehmende beschäftigten sich fünf Tage lang mit Gesang, Stimme und Atem – darunter auch Pädagog:innen aus Buch und Karow.

Die Akustik des Saales ist für mich als Musikerin reizvoll. Daher habe ich zum Tag des offenen Denkmals 2024 mit dem Klangkünstler Martin Supper eine künstlerische Intervention zu Klang und Architektur realisiert, die Besuchende einlud, die Ästhetik und das akustische Potential des Kulturdenkmals zu erleben.

Daneben war mir wichtig, den Raum für soziale Initiativen zu öffnen. Der Bucher Bürgerverein war hier mit den Bürgerforen. Hier fand die Kinder- und Jugendkonferenz des Bezirks statt. Der Verein „Kultur im Quartier“ erhielt die Möglichkeit, Räume des Festhauses für Lesungen, Flohmärkte und als Kulturtreffpunkt zu nutzen.

Parallel nahm ich in Bucher Netzwerkenteil, etwa in der Planungsraumkonferenz für Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Hier hatte ich die Beteiligung an der Fête de la Musique angeregt, die 2024 erstmals in Buch stattfand.

Um die Kultur finanzieren zu können, habe ich neben der Vermietung viele Förderanträge gestellt, auch mit Partnern wie der Volkshochschule. Erfolgreich war jedoch einzig die Förderung der Blindspot-Konzerte durch die Musicboard Berlin GmbH.

Welchen Ansatz hatten diese Konzerte?

Die Konzertreihe war auf das Förderprogramm „Pop im Kiez“ angelegt. Blindspot-Konzerte, weil sie einen kulturell „blinden Fleck“ beleben. Um den Auftrittsort zu erproben, entstand ein breites Crossover-Programm.

Wir hatten zum Beispiel ein Streichquintett von renommierten klassischen Musikern da, die als „Wooden Elephant“ elektronische Alben auf analoge Instrumente übertragen. Sie spielten „Homogenic“ von Björk. Dann gab es Musik aus Lateinamerika von „Sonqo“ und „Los Pitutos“ sowie Folk und Jazz von Duo „Hjorton“, Singer-Song-Writerin „Oktober“ und Hauke Renken. „LouLou“ und „Panoptic“ verwoben Operngesang, Pop-Balladen und elektronische Musik. Und für eines der Konzerte konnte ich Hilde Kappes gewinnen, eine Ausnahmekünstlerin im Bereich der experimentellen Stimmkunst.

Welche Resonanz gab es auf die Konzerte?

In der Regel kamen rund 40 Leute. Beim Konzert von „Wooden Elephant“ war der Saal mit 100 Gästen so voll, dass es keine Stühle mehr gab. Bei weniger Publikum konnten wir durch Lichttechnik eine wohnzimmerartige Atmosphäre erzeugen. – Ich denke, insgesamt ist eine gute Wahrnehmung des Hauses entstanden, verknüpft mit Kunst und Kultur.

Wie hat die Vermietung der Säle funktioniert?

Wir haben die Räume für Events, als Drehort oder für private Feiern vermietet. Um ausreichend Einnahmen zu erzielen, müsste man sehr häufig vermieten. Immer würde etwas passieren, das mit dem Ort hier nichts zu tun hat, den Erwartungen an das Wohnquartier entgegenstünde und die Idee einer Kultureinrichtung auch nicht unterstützt. Gleichzeitig wurde die kulturelle Belebung von vielen Leuten geschätzt. Die Perspektive müsste, denke ich, eine reine Nutzung durch Kunst- und Kulturprogramm sein, welche aus dem Ort selbst wachsen darf.

Wie könnte die Zukunft als Kulturhaus gesichert werden?

Es bedürfte einer kulturpolitischen Agenda und Förderung, die es ermöglicht, Räume stabil aufzubauen und zu bespielen. Alles, was gerade wegbricht. Im Grunde müsste es jemanden geben, der diesen Kulturort in Trägerschaft mit einer kulturellen Vision übernimmt. Andreas Dahlke wäre dafür offen.

Interview: Christine Minkewitz/Campus Berlin-Buch GmbH

Das Interview erschien zuerst im Standortjournal buchinside 1/2026

21.01.2026

Kreislauffähige Verwaltung: Cradle to Cradle NGO übergibt Handlungspapier an Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch

Der Bezirk Berlin-Pankow will eine Vorreiterrolle in nachhaltiger Verwaltung und Kreislaufwirtschaft einnehmen. Dazu soll Cradle to Cradle (C2C) als ganzheitlicher kreislaufwirtschaftlicher Ansatz stärker in Verwaltungsprozesse integriert werden. Am 20. Januar 2026 wurde das Handlungspapier „Cradle to Cradle in Berlin-Pankow“ von Cradle to Cradle NGO an die Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch übergeben.

Das Handlungspapier bündelt erstmals praxisnahe Empfehlungen, die direkt an bestehende Strukturen und Prozesse der Bezirksverwaltung anknüpfen. Mit der Übergabe des Handlungspapiers setzt der Bezirk Pankow ein deutliches Zeichen: Die Transformation hin zu einer kreislauffähigen, zukunftsfähigen Verwaltung kann gelingen, wenn politische Beschlüsse, fachliche Expertise und die Erfahrung der Verwaltung zusammengeführt werden. Mit dem Handlungspapier liegt nun eine konkrete Grundlage vor, um bestehende Beschlüsse mit Leben zu füllen. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist auch ein wichtiges Thema im Pankower Klimaschutzkonzept. So soll die Maßnahme „VW-09 Kreislauffähige Verwaltung“ das Thema im Bezirksamt verankern.

Entstehung und Hintergrund

Das Handlungspapier ist Ergebnis eines mehrjährigen Prozesses. Bereits 2021 beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Cradle to Cradle im Bezirk Berlin-Pankow schrittweise umzusetzen. Im selben Jahr trat Pankow dem kommunalen Netzwerk C2C Regionen bei. Im Jahr 2025 folgte eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Bezirksamt und Cradle to Cradle NGO. Mitarbeitende aus verschiedenen Fachämtern entwickelten dabei konkrete Ansätze für die Verwaltungspraxis. Die Workshops fanden überwiegend im C2C LAB in Berlin statt und bildeten die fachliche Grundlage für das nun vorliegende Handlungspapier.

Drei priorisierte Handlungsfelder

Aus den Ergebnissen der Veranstaltungsreihe leitet das Handlungspapier drei priorisierte Handlungsfelder ab:

● Bauen: Künftig sollten Bau- und Sanierungsprojekte stärker so geplant werden, dass eingesetzte Materialien gesund, rückbaubar und wiederverwendbar sind. Gebäude werden dabei als Materiallager verstanden.

● Beschaffung: Vorgeschlagen wird eine verbindliche Dienstanweisung, die klare Kriterien für die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen festlegt.

● Verwaltung: Empfohlen wird, C2C strategisch in bestehende ämterübergreifende Steuerungsrunden sowie in Weiterbildungsangebote für Mitarbeitende zu integrieren.

Warum Cradle to Cradle

Cradle to Cradle ist ein ganzheitlicher Ansatz, der über die klassische Kreislaufwirtschaft hinausgeht. Ziel ist nicht nur, Schäden zu reduzieren, sondern durch das Handeln positiv zu wirken und Mehrwert zu schaffen. Ziel ist ein positiver Fußabdruck. Produkte und Prozesse werden so gestaltet, dass kein Abfall entsteht, sondern Materialien in biologischen und technischen Kreisläufen zirkulieren. Eingesetzte Materialien sollen sowohl für Mensch als auch Umwelt gesund sein. Ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte werden dabei gemeinsam gedacht. Dieser Ansatz soll der Komplexität einer kommunalen Verwaltung gerecht werden und Lösungsansätze für unterschiedliche Verwaltungsbereiche bieten.

Mehrwert für die Menschen im Bezirk

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen wirkt sich direkt auf den Alltag der Bürger:innen aus. Gesündere Gebäude verbessern etwa das Raumklima. Öffentliche Mittel werden effizienter eingesetzt durch geringere Lebenszykluskosten. Zudem stärkt der Ansatz regionale Wertschöpfung und Innovation.

Kontakt:

Leitstelle Klimaschutz Angelika Haaser (Klimaschutzbeauftragte)

klimaschutz@ba-pankow.berlin.de

https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/klimaschutz/artikel.1632779.php

leben / 21.01.2026

Kreislauffähige Verwaltung: Cradle to Cradle NGO übergibt Handlungspapier an Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch

Der Bezirk Berlin-Pankow will eine Vorreiterrolle in nachhaltiger Verwaltung und Kreislaufwirtschaft einnehmen. Dazu soll Cradle to Cradle (C2C) als ganzheitlicher kreislaufwirtschaftlicher Ansatz stärker in Verwaltungsprozesse integriert werden. Am 20. Januar 2026 wurde das Handlungspapier „Cradle to Cradle in Berlin-Pankow“ von Cradle to Cradle NGO an die Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch übergeben.

Das Handlungspapier bündelt erstmals praxisnahe Empfehlungen, die direkt an bestehende Strukturen und Prozesse der Bezirksverwaltung anknüpfen. Mit der Übergabe des Handlungspapiers setzt der Bezirk Pankow ein deutliches Zeichen: Die Transformation hin zu einer kreislauffähigen, zukunftsfähigen Verwaltung kann gelingen, wenn politische Beschlüsse, fachliche Expertise und die Erfahrung der Verwaltung zusammengeführt werden. Mit dem Handlungspapier liegt nun eine konkrete Grundlage vor, um bestehende Beschlüsse mit Leben zu füllen. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist auch ein wichtiges Thema im Pankower Klimaschutzkonzept. So soll die Maßnahme „VW-09 Kreislauffähige Verwaltung“ das Thema im Bezirksamt verankern.

Entstehung und Hintergrund

Das Handlungspapier ist Ergebnis eines mehrjährigen Prozesses. Bereits 2021 beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Cradle to Cradle im Bezirk Berlin-Pankow schrittweise umzusetzen. Im selben Jahr trat Pankow dem kommunalen Netzwerk C2C Regionen bei. Im Jahr 2025 folgte eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Bezirksamt und Cradle to Cradle NGO. Mitarbeitende aus verschiedenen Fachämtern entwickelten dabei konkrete Ansätze für die Verwaltungspraxis. Die Workshops fanden überwiegend im C2C LAB in Berlin statt und bildeten die fachliche Grundlage für das nun vorliegende Handlungspapier.

Drei priorisierte Handlungsfelder

Aus den Ergebnissen der Veranstaltungsreihe leitet das Handlungspapier drei priorisierte Handlungsfelder ab:

● Bauen: Künftig sollten Bau- und Sanierungsprojekte stärker so geplant werden, dass eingesetzte Materialien gesund, rückbaubar und wiederverwendbar sind. Gebäude werden dabei als Materiallager verstanden.

● Beschaffung: Vorgeschlagen wird eine verbindliche Dienstanweisung, die klare Kriterien für die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen festlegt.

● Verwaltung: Empfohlen wird, C2C strategisch in bestehende ämterübergreifende Steuerungsrunden sowie in Weiterbildungsangebote für Mitarbeitende zu integrieren.

Warum Cradle to Cradle

Cradle to Cradle ist ein ganzheitlicher Ansatz, der über die klassische Kreislaufwirtschaft hinausgeht. Ziel ist nicht nur, Schäden zu reduzieren, sondern durch das Handeln positiv zu wirken und Mehrwert zu schaffen. Ziel ist ein positiver Fußabdruck. Produkte und Prozesse werden so gestaltet, dass kein Abfall entsteht, sondern Materialien in biologischen und technischen Kreisläufen zirkulieren. Eingesetzte Materialien sollen sowohl für Mensch als auch Umwelt gesund sein. Ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte werden dabei gemeinsam gedacht. Dieser Ansatz soll der Komplexität einer kommunalen Verwaltung gerecht werden und Lösungsansätze für unterschiedliche Verwaltungsbereiche bieten.

Mehrwert für die Menschen im Bezirk

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen wirkt sich direkt auf den Alltag der Bürger:innen aus. Gesündere Gebäude verbessern etwa das Raumklima. Öffentliche Mittel werden effizienter eingesetzt durch geringere Lebenszykluskosten. Zudem stärkt der Ansatz regionale Wertschöpfung und Innovation.

Kontakt:

Leitstelle Klimaschutz Angelika Haaser (Klimaschutzbeauftragte)

klimaschutz@ba-pankow.berlin.de

https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/klimaschutz/artikel.1632779.php

produzieren / 14.01.2026

Proteomik neu gedacht

Das Start-up Absea Biotechnology GmbH entwickelt neue Technologien für die Proteomik. Interview mit Dr. Philip Lössl, Senior VP Science and Business Development

Was macht die Absea Biotechnology Group aus?

Absea Biotechnology entwickelt proteinwissenschaftliche Technologien, um die Proteomik voranzutreiben. Einer unserer Schwerpunkte ist es, monoklonale Antikörper für das gesamte humane Proteom zu entwickeln. Mit diesen Antikörpern lassen sich hochspezifisch molekulare Biomarker oder kranke Zellen nachweisen, zum Beispiel in Krebs oder Autoimmunerkrankungen. Zusammen mit unseren Schwesterfirmen in China und den USA verfügen wir weltweit über die größte Bibliothek rekombinant hergestellter menschlicher Proteine, die wir mithilfe unserer Hochdurchsatz-Proteinproduktionsplattform ständig vergrößern. Komplementär bauen wir in Berlin Massenspektrometrie-Pipelines auf, um das Zusammenspiel von Proteinen und Wirkstoffen besser zu verstehen.

Wir verstehen uns als Partner und Dienstleister in den Bereichen Proteomik, In-vitro-Diagnostik, Pharma- und Life-Science-Forschung.

Wie ist die Absea Biotechnology Group entstanden?

Den Grundstein hat die Immunologie-Professorin Wei Zhang gelegt. Während ihrer Promotion in Cambridge hat sie mit den Nobelpreisträgern César Milstein und Gregory Winter kooperiert, die die Grundlagen monoklonaler Antikörper erforscht haben. Nach Gründung ihrer ersten Antikörper-Firma arbeitete Wei Zhang eng mit dem Projekt „Human Protein Atlas“ zusammen. Später entwickelte sich eine noch deutlich größere Partnerschaft mit der schwedischen Firma Olink, nun Teil von ThermoFisher, für die Absea seither tausende von Protein-Antigenen und monoklonalen Antikörpern entwickelt hat. Um diesem proteomweiten Ansatz gerecht zu werden, wurde die Absea Group 2020 um den Bioinformatiker Tao Chen herum mit erweiterter Expertise neu aufgestellt. 2023 gründeten wir unser Berliner Start-up, das sich auf die massenspektrometrische Forschung und Entwicklung konzentriert.

Was ist das Geheimnis hinter Abseas großer Proteinbibliothek?

Tao Chen hat einen Machine Learning-basierten Algorithmus entwickelt, umProtein-Konstrukte zu designen. Sie entsprechen den natürlichen Sequenzen unseres Körpers, sind jedoch manchmal etwas kürzer. Dank des Algorithmus wissen wir genau, wie wir die Proteine kürzen müssen, um sie mit hoher Erfolgsrate sehr effizient und kostengünstig herzustellen.

Welche Innovationen verfolgen Sie?

Unsere Antikörper- und Proteinbibliotheken bilden das Proteom ab und unterstützen affinitätsbasierte Methoden. Darüber hinaus kann uns diese Schatzkiste an Molekülen helfen, massenspektrometrische Technologien noch einzigartiger zu machen – und „Making molecules“ mit „Mapping molecules“ zu komplementieren. Unsere wissenschaftlichen Berater Mikhail Savitski vom EMBL Heidelberg und Fan Liu vom Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), beides führende Experten für massenspektrometrische Proteomik, haben uns darin bestärkt. Mit Matthias Mann vom MPI für Biochemie in Martinsried, dem meistzitierten Forscher Deutschlands und einem der Gründungsväter der Proteomik, haben wir einen Ansatz publiziert, unsere Proteine für klinische Tests mittels Massenspektrometrie zu nutzen.

Wie sieht dieser Ansatz aus?

Die Proteomik erlaubt meist nur eine relative Quantifizierung von Protein-Biomarkern: Ein Arzt könnte Ihnen zwar sagen, dass Sie mehr von dem Protein als letztes Mal im Blut haben, aber nicht genau, wieviel. Für die klinische Diagnostik ist deswegen eine absolute Biomarker-Quantifizierung wichtig. Bislang nutzte man dafür Peptide, die mit schweren Isotopen markiert sind. Diese Methode erlaubt nur den Teil des Protein-Biomarkers zu sehen und zu quantifizieren, der durch das Peptid abgedeckt ist. Wir haben daher angefangen, ganze Proteine isotopenmarkiert herzustellen. Das war bislang nicht in großem Maßstab möglich. Dank unserer jahrelangen Erfahrung in Proteinherstellung haben wir herausgefunden, wie man das macht.

Gibt man diese markierten Proteine in die Probe, sind sie dem Biomarker viel ähnlicher, weil beides Proteine sind. Im Gegensatz zu Peptiden können Proteine in der Probenvorbereitung mitlaufen. So wird kontrolliert, an welcher Stelle Veränderungen auftreten. In der Probenvorbereitung werden der Biomarker und das markierte Protein in Peptide gespalten. Auch bei den Peptiden findet sich dann das isotopenmarkierte Gegenstück. Das liefert sehr viele Datenpunkte, um den Biomarker zu quantifizieren. Stimmt die Korrelation mit dem markierten Gegenstück nicht, kann man in weiteren Massenspektrometrie-Messungen feststellen, was in dieser Region passiert ist.

Damit lassen sich parallel und hochsensitiv ganze Protein-Panels für eine bestimmte Erkrankung nach auffälligen Quantitäten untersuchen. Auf diesem Niveau könnten die Ergebnisse für die Klinik relevant sein.

Ein Weg in die Klinik wäre also möglich.

Das ist unsere Hoffnung. Auch die Plasma-Proteomik-Community schlägt diesen Ansatz vor. Wir arbeiten bereits mit einem europäischen Universitätsklinikum, aber noch befinden wir uns in der Forschungs- und Entwicklungsphase.

Wir haben jedoch noch mehr vor: Wir entwickeln eine Methodenplattform, um Protein-Protein und Protein-Wirkstoff-Interaktionen molekular besser abbilden zu können. Wir wollen diese Interaktionen direkt in intakten Zellen sowie Gewebs- und Zelllysaten analysieren. Das soll dazu dienen, Krankheiten, aber auch den Effekt von Wirkstoffen besser zu verstehen. Damit wollen wir langfristig unseren Partnern helfen, bessere Wirkstoffe zu entwickeln.

Wie würden Sie dabei vorgehen?

Im ersten Schritt geht es darum herauszufinden, ob ein Wirkstoff an das gewünschte Protein bindet und ob es noch weitere unerwartete, vielleicht sogar unerwünschte, Bindungspartner gibt. Hierfür verwenden wir eine massenspektrometrische Technologie, die uns für das gesamte Proteom zeigen kann, welche Proteinbereiche durch einen Wirkstoff blockiert werden. Darüber hinaus erfahren wir die genaue Bindestelle des Wirkstoffs. Das verrät uns zum Beispiel, ob der Wirkstoff das Protein inaktivieren oder Interaktionen mit anderen Proteinen verhindern kann.

Im zweiten Schritt geht es um die Protein-Protein-Interaktionen. Welche finden in behandelten oder unbehandelten Zelle statt, welche in gesunden oder kranken Zellen? Mittels Crosslinking-Massenspektrometrie erhalten wir ein Bild vom gesamten zellulären Netzwerk. Unsere Antikörper-Bibliotheken erlauben uns hier wiederum, in die Tiefe zu gehen: Wir können Crosslinking verwenden, um alle Protein-Protein-Kontakte in der Zelle zu fixieren. Anschließend lässt sich das Protein, an dem wir interessiert sind, mit einem unserer zahlreichen Antikörper anreichern und mit all seinen Interaktionspartner aus der Zelle herausziehen und analysieren.

Welche Kunden adressieren Sie damit?

Für Pharmakunden können wir bereits in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung krankheitsrelevante Proteintargets für Wirkstoffe identifizieren. Und indem wir zeigen, wie Wirkstoffe genau wirken, wird klarer, welche Kandidaten es sich lohnt weiterzuentwickeln.

Eine weitere Kundengruppe sind Protein-Biotechnologieunternehmen, die sich auf AI spezialisieren. Unsere umfassenden und qualitativ hochwertigen Datensätze mit tausenden von Interaktionen zwischen Proteinen sowie zwischen Proteinen und Wirkstoffen können für diese Unternehmen eine wertvolle Basis für die Entwicklung ihrer AI-Modelle sein.

Ab Januar ist Ihr Start-up im Gründerzentrum BerlinBioCube zu finden.

Wir freuen uns darauf, in einem Haus mit den anderen Start-ups zu sein, sich auszutauschen und auch gegenseitig zu unterstützen. Ich denke, dass das ein gutes Ökosystem für uns ist, um zu wachsen. Auf dem Campus haben wir bereits akademische Kooperationen mit dem FMP und dem Max Delbrück Center. Auch zu den Biotechfirmen bestehen gute Kontakte. Wir sehen hier am Standort noch viel Potenzial für gemeinsame Projekte.

Interview: Christine Minkewitz / CBB

Das Interview erschien zuerst im Standortjournal buchinside 1/2026.

leben / 14.01.2026

Für ein gewaltfreies Miteinander, gegen Antisemitismus und Rassismus – 27. Lichterkette anlässlich des 81. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz

Anlässlich des 81. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz findet am Dienstag, dem 27. Januar 2026 ab 18 Uhr die mittlerweile 27. Lichterkette in Pankow statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem ehemaligen Jüdischen Waisenhaus Pankow, der heutigen Janusz-Korzcak-Bibliothek, in der Berliner Str. 120/121, 13187 Berlin. Es wird darum gebeten, eigene Kerzen mitzubringen.

Nach der Auftaktveranstaltung, die um 18 Uhr von Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch eröffnet wird, ziehen die Teilnehmenden mit Kerzen weiter zur Pankower Kirche. Auf dem Weg wird es einen Halt mit Redebeiträgen vor dem ehemaligen Gartenhaus von Josef Garbáty geben. Auf der Kreuzung Breite Str. / Berliner Str. wird der Verkehr für eine Gedenkminute unterbrochen. Anschließend findet in der Kirche Alt-Pankow eine Gedenkveranstaltung mit Pankower Chören statt.

Holocaust-Gedenktag am 27. Januar

Der 27. Januar ist seit 1996 offizieller Gedenktag in der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1999 gestalten Engagierte in Pankow eine Lichterkette, um an die Befreiung von Auschwitz durch die sowjetischen Soldaten zu erinnern. In diesem Jahr jährt sich die Befreiung schon zum 81. Mal.

Die Kommission für Bürgerarbeit gibt gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Alt-Pankow und der Kreisvereinigung Pankow der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) am Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust dem Erinnern einen Ort, einen Raum und eine Gestalt mit der nunmehr 27. Lichterkette.

Es geht den Veranstaltenden nicht nur um das Gedenken für die ermordeten jüdischen Menschen und die vielen anderen Opfer. Sie wollen auch verdeutlichen, dass die Herausforderungen offensichtlich wachsen. Auch deshalb soll mit der Veranstaltung ein Beitrag für das Zusammenleben in gegenseitiger Akzeptanz geleistet werden – unabhängig von Herkunft, Religion und Lebenseinstellung. Alle Interessierten sind dazu aufgerufen, sich vor dem Hintergrund eines zunehmenden Rassismus, des anwachsenden Antisemitismus und Nationalismus mit ihrer Teilnahme an der Gedenkveranstaltung für ein solidarisches Miteinander im Bezirk zu engagieren. Im Sinne des Gedenkens wird darum gebeten, auf nationale Symbole und Parteifahnen zu verzichten.

Weitere Informationen: https://lichterkette-pankow.de/

Pressekontakt:

Jutta Kayser, Tel. 030 – 47 54 06 42, info@lichterkette-pankow.de

leben / 13.01.2026

3. Pankower Gastronomiegipfel am 22. Januar in der WABE rückt Außengastronomie in den Fokus

Das Bezirksamt Pankow lädt am 22. Januar 2026 von 13:00 bis 15:00 Uhr zum 3. Pankower Gastronomiegipfel in die WABEin der Danziger Straße 101, 10405 Berlin ein. Unter dem Titel „Mehr Vielfalt, mehr Verantwortung: Gastronomie als Motor der Stadt“ steht die Außengastronomie im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Für das Bezirksamt Pankow ist die Gastronomie ein zentraler Treiber urbaner Lebendigkeit: Sie schafft Begegnungsräume, steigert die Aufenthaltsqualität und setzt wirtschaftliche Impulse. Gleichzeitig kommt es insbesondere im Zusammenhang mit Außengastronomie immer wieder zu Nutzungskonflikten, etwa durch Lärm oder unterschiedliche Erwartungen von Anwohnenden und Betrieben.

Herausforderungen und Lösungsansätze für die Außengastronomie im Fokus

Vor dem Hintergrund des Schankvorgartenkonflikts um das Café „SchwarzSauer“ im Jahr 2025 widmet sich der diesjährige Gastronomiegipfel den Herausforderungen und Lösungsansätzen für die Außengastronomie in urbanen Lagen. Beim nunmehr dritten Dialogforum für die Branche sollen Gastronominnen und Gastronomen erneut ihre Perspektiven einbringen und eigene Anliegen formulieren. Ziel ist es, den Austausch zwischen Gastronomie, Verwaltung und Nachbarschaft weiter zu vertiefen.

Nach der Eröffnung durch die Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch um 13:00 Uhr folgt eine Podiumsdiskussion zum Thema „Aktueller Rahmen für die Außengastronomie – Lösungen und Perspektiven“. Die Diskussion wird moderiert von Philip Ibrahim, Vizepräsident des DEHOGA Berlin. Auf dem Podium diskutieren Dr. Cordelia Koch, Rechtsanwalt Tjarde Elix, die Gastronomen Verda Sindiran und Thorsten Sowade sowie Max E. Neumann vom Tourismusverein Berlin-Pankow e. V.

Ziel des 3. Pankower Gastronomiegipfels ist es, das gegenseitige Verständnis für die unterschiedlichen Interessen von Gastronomie, Verwaltung und Nachbarschaft zu stärken. Darüber hinaus sollen konkrete Ideen und Ansatzpunkte für nachbarschaftsverträgliche Lösungen in den urbanen Gebieten des Bezirks gesammelt werden. Der Gipfel versteht sich als Auftakt für einen konstruktiven Austausch und als Beginn eines gemeinsamen Lern- und Verständigungsprozesses.

Um Anmeldung per E-Mail an info.wirtschaft@ba-pankow.berlin.de wird gebeten.

leben / 13.01.2026

Kaffeewette 2026: Pankow sammelt bis 5. Februar Kaffee und unterstützt die Kältehilfe

Die vom Reinickendorfer Einzelhändler Michael Lind initiierte Kaffeewette gegen die Kälte startet am 19. Januar in eine neue Runde. Erstmals werden dann fast alle Berliner Bezirke dabei sein. Alle Interessierten sind aufgerufen, bis Donnerstag, den 5. Februar 2026, Kaffee für die Kältehilfe zu spenden. Mit dem Ziel möglichst viel Kaffee für die Einrichtungen der Kältehilfe in ihren Bezirken zu sammeln, damit eine große Geldspende obendrauf kommt: Denn jeder Bezirk, der es schafft, mindestens 500 Kaffeepäckchen zu sammeln, erhält von Herrn Michael Lind oder seinen Aktionspartnern Ralf Oelmann, Hasan Ilter und Mike Baer je 2.500 Euro zusätzlich für die Kältehilfe im jeweiligen Bezirk. Und am Ende steht natürlich auch die Challenge: Welcher Bezirk schafft es, den meisten Kaffee für die Kältehilfe zu sammeln?

Vier Bürgerämter als Sammelstellen

Das Bezirksamt Pankow hat dazu Sammelstellen in den vier Bürgerämtern eingerichtet. Die Kaffeespenden können vom 19. Januar bis 5. Februar zu den regulären Öffnungszeiten (Mo. 8 – 16, Di. Do. 9.30 – 18, Mi. 8 – 14, Fr. 8 – 13 Uhr) jeweils in den Zimmern der Leitung abgegeben werden:

- Bürgeramt Weißensee, Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin, Raum 160

- Bürgeramt Buch, Franz-Schmidt-Straße 8-10, 13125 Berlin, am Infotresen

- Bürgeramt Prenzlauer Berg, Fröbelstraße 17, Haus 6, am Platz 9

- Bürgeramt Pankow, Breite Straße 24A-26, 13187 Berlin, Raum EG 06

Dazu erklärt Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch: „Ich finde es toll, dass wir dieses Jahr auch mit dabei sind und setze auf die Spendenbereitschaft und Nächstenliebe der Pankower Bevölkerung. Als einwohnerstärkster Bezirk sollten wir einen respektablen Beitrag leisten können. Ich rufe die Pankowerinnen und Pankower auf, die Aktion durch zahlreiche Spenden zu unterstützen und bedanke mich herzlich für die Bereitschaft dazu.“

Ergebnispräsentation am 9. Februar 2026

Vor einem Jahr hatten die Reinickendorfer 3051 Päckchen gesammelt und damit die Challenge gewonnen. Als Titelverteidiger lädt das Bezirksamt Reinickendorf Berlins Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister zum offiziellen Abschluss der Kaffeewette am Montag, dem 9. Februar 2026 um 12.00 Uhr in das Foyer des Ernst-Reuter-Saales im Rathaus ein.

Michael Lind: „In einer von vielen als hilflos beschriebenen Zeit muss man anpacken, einfach machen, was im Kleinen bewirken, damit Großes in Gang kommt. Und manchmal ist es eben eine heiße Tasse Kaffee aus der Kaffeewette, eine freundliche Geste, die zu einem stabilen Hilfsangebot von Vereinen und sozialen Diensten in den Kiezen hinführt.“

Regeln:

- Es werden ausschließlich Kaffeepäckchen (Kaffeepulver und Kaffeebohnen) für das Endergebnis berücksichtigt. Kaffeekapseln gelten nicht.

- Anderweitige Spenden wie etwa Tee, Kakao, Milch, Zucker u.ä. werden der Kältehilfe zugeleitet, ohne aber gezählt zu werden.

- Da in der Öffentlichkeit das 500-Gramm-Paket als das gängigste Format gilt, werden je 500 Gramm als ein Paket gezählt. Das heißt: z.B. 100 kg entsprechen 200 Päckchen, die gewertet werden.

Die Berliner Kältehilfe bietet täglich wohnungslosen Menschen einen sicheren Schlafplatz, warme Mahlzeiten, Kleidung, Hygienemöglichkeiten sowie ein Beratungsangebot. Insbesondere in den Wintermonaten werden dadurch Leben gerettet. In der Hauptstadt leben etwa 40.000 Menschen ohne Wohnung. Hier leistet die Kältehilfe der Berliner Stadtmission einen unschätzbaren Dienst.

forschen / 09.01.2026

Doppelter Angriff auf entartete B-Zellen

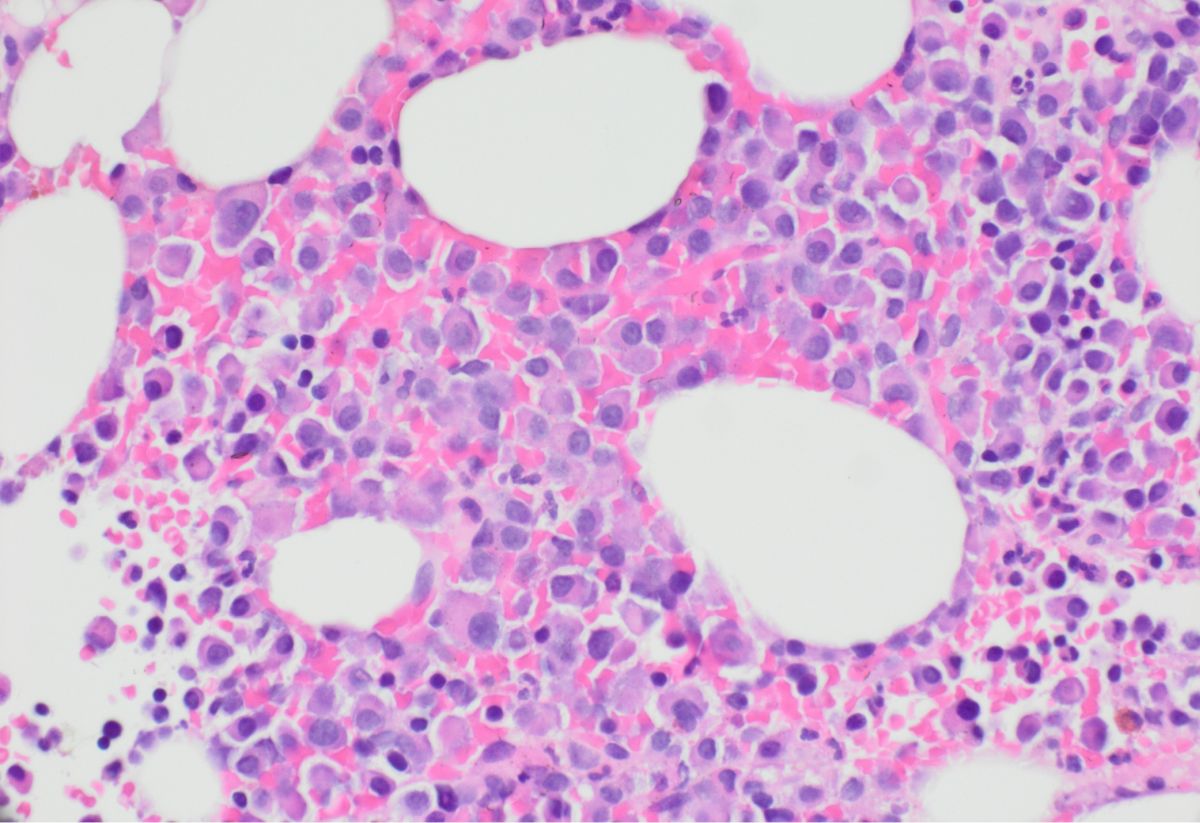

Das Multiple Myelom, eine Krebserkrankung des Knochenmarks, ist trotz moderner CAR-T-Zelltherapien schwer zu behandeln. Ein Team um Armin Rehm stellt in „Molecular Therapy“ eine verbesserte Immuntherapie vor, die die entarteten Zellen gleich an zwei Merkmalen erkennt und vernichtet.

Ein Multiples Myelom ist eine unheilvolle Diagnose. Meist nimmt die Krankheit im Knochenmark ihren Lauf. Reife B-Zellen, Plasmazellen genannt, fangen dort an, sich unkontrolliert zu vermehren und zu viele, teilweise fehlerhafte Antikörper herzustellen. Heilbar ist die Krebserkrankung, die unter anderem die Knochensubstanz zerstört und dann sehr schmerzhaft sein kann, bislang nicht.

Moderne CAR-T-Zelltherapien können seit einigen Jahren das Leben vieler Myelom-Patient*innen zwar deutlich verlängern, doch auch sie haben Schwächen. „Bei manchen Betroffenen schlägt die Behandlung gar nicht an. Bei anderen kommt es früher oder später zu Rückfällen, die dann oft schnell zum Tode führen“, erklärt Dr. Armin Rehm, der Leiter der Arbeitsgruppe „Translationale Tumorimmunologie“ am Max Delbrück Center.

Im Fachblatt „Molecular Therapy“ stellt der Berliner Forscher jetzt gemeinsam mit PD Dr. Uta Elisabeth Höpken, der Leiterin der Arbeitsgruppe „Mikroumgebung als Regulator bei Autoimmunität und Krebs“ am Max Delbrück Center, sowie einem internationalen Team eine optimierte Immuntherapie vor: Die CAR-T-Zellen, die Rehm und seine Kolleg*innen im Labor hergestellt haben, erkennen die entarteten B-Zellen nicht wie bisher anhand nur eines Oberflächenmerkmals. Stattdessen nutzen sie gleich zwei solcher Rezeptoren, an denen sie andocken und die Krebszellen dadurch vernichten können.

Nicht alle Erkrankten besitzen den BCMA-Rezeptor

Lange Zeit wurde das Multiple Myelom ausschließlich mit Chemo- und Antikörpertherapien behandelt, manchmal ergänzt von Transplantationen körpereigener Blutstammzellen. Die Heilungsaussichten blieben mit diesen Ansätzen jedoch gering. Erst die seit einigen Jahren für verschiedene Krebsarten zugelassenen CAR-T-Zelltherapien brachten den Myelom-Patient*innen neue Hoffnung.

Bei der Behandlung entnimmt man den Erkrankten T-Zellen und rüstet sie in einem Bioreaktor mit der genetischen Information für einen Chimären Antigen-Rezeptor, den CAR, aus. Die CARs dienen den Immunzellen als Sensoren, um – im Fall des Multiplen Myeloms – das Oberflächenprotein BCMA aufzuspüren, das fast nur auf Plasmazellen, nicht aber auf gewöhnlichen B-Zellen zu finden ist. Die genetisch veränderten T-Zellen werden den Patient*innen per Transfusion wieder verabreicht, sodass sie die Krebszellen im Körper aufspüren und zerstören können.

„Das Protein BCMA ist allerdings nicht auf allen entarteten Plasmazellen vorhanden“, sagt Rehm. Bei einigen Patient*innen mit einem Multiplen Myelom sei es gar nicht nachweisbar, bei anderen gehe es im Laufe der Therapie verloren. „Wir haben daher drei Methoden kombiniert, die Einzelzell-RNA-Sequenzierung, die Immunhistochemie und die Durchflusszytometrie, und so nach einer weiteren Oberflächenstruktur gesucht, die für entartete B-Zellen typisch ist. Diese haben wir mit BAFF-R gefunden“, sagt die Erstautorin der Studie, Dr. Agnese Fiori aus Rehms Team, die inzwischen an der Charité – Universitätsmedizin Berlin forscht.

Zur Prävention und Therapie von Rezidiven

Auch zwei weitere Forscher der Charité waren an der Publikation maßgeblich beteiligt: Professor Jörg Westermann von der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie sowie Professor Jan Krönke, der mittlerweile die Klinik für Innere Medizin C – Hämatologie, Onkologie, Stammzelltransplantation und Palliativmedizin der Universitätsmedizin Greifswald leitet.

„BAFF-R ist insbesondere auf Zellen von Rezidiven des Multiplen Myeloms vermehrt vorhanden“, sagt Fiori. Darüber hinaus finde man es häufig auf entarteten Plasmazellen ohne BCMA, denen die bislang übliche Behandlung nichts anhaben kann. „Therapeutisch ist es somit in zweierlei Hinsicht naheliegend, CAR-T-Zellen zu verwenden, die sowohl BCMA als auch BAFF-R erkennen“, erläutert Rehm.

Der Forscher geht davon aus, dass etwa 5 bis 30 Prozent aller Patient*innen mit einem Multiplen Myelom von dem doppelten Ansatz profitieren würden. Für eine personalisierte Therapie sei es entscheidend, diese Erkrankten schon vor Behandlungsbeginn mit einem entsprechenden Test zu identifizieren, sagt er. Ein solches Screening sei in der klinischen Praxis leicht umsetzbar.

Erfolge in Experimenten mit Krebszellen